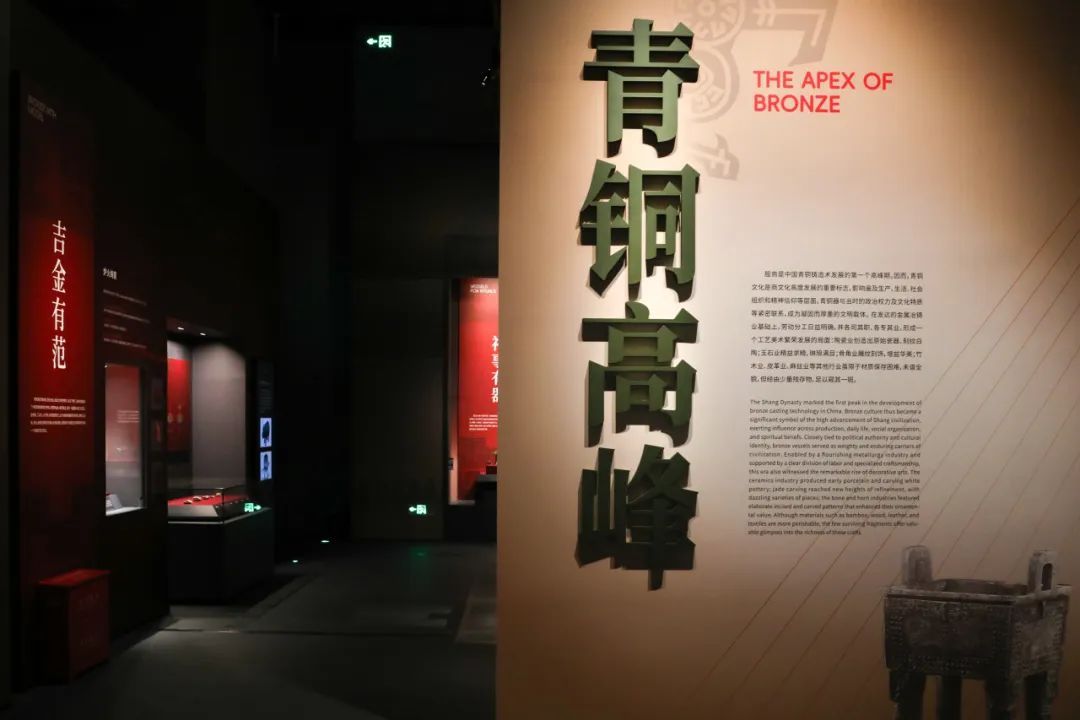

展览内容分为“有册有典”“青铜高峰”“居中衍大”“式范后世”四个部分,从商王世系入手,进而展示殷商时期的生产、生活、社会组织与精神生活,最后展示殷商时期在中华文明起源过程中的历史地位。

近日,“‘中华文明起源’系列展之:看·见殷商”展在北京大运河博物馆(首都博物馆东馆)一层1、2号展厅展出。此展览是首都博物馆品牌展览“中华文明起源”系列第二展,全景呈现殷商文化面貌、揭秘殷商文明密码,是近年来规模最大的商代文明大展,也是北京大运河博物馆(首都博物馆东馆)推出的首个收费特展项目。今天,丹丹来到博物馆,步入展厅,带大家一起看见殷商。

中华文明是世界上唯一绵延不断且以国家形态发展至今的伟大文明。商,“上可追溯至夏,下可延续至周”,在早期中华文明和国家形成过程中至关重要。自公元前16世纪商汤灭夏,商朝历经17世31王,持续500余年。越来越多的考古发现,使得人们逐渐看到,殷商时期不仅是中国青铜时代文明的顶峰,更是上承一千余年四方文明融汇之趋势,下启三千余年连续不断、多元一体文明之格局,对以后数千年中国社会的基本走向产生了深刻影响。

展览内容分为“有册有典”“青铜高峰”“居中衍大”“式范后世”四个部分,从商王世系入手,进而展示殷商时期的生产、生活、社会组织与精神生活,最后展示殷商时期在中华文明起源过程中的历史地位。

有册有典

夏商周三代,是中华文明的第一个高峰时期。近代以来,随着西方列强入侵,中国面临着“数千年未有之大变局”。文人志士力图挖掘中国悠久灿烂的古史,重建可靠的中国上古史体系,点燃国人的文化自信。1899年,王懿荣发现并确认一些龟甲、兽骨上面的刻符是文字,即甲骨文。1908年,罗振玉确认此类甲骨出自河南安阳小屯。甲骨文的发现,印证了《尚书》中“惟殷先人,有册有典”的记载。1928年10月,安阳殷墟考古发掘正式开始,持续近百年。殷墟作为晚商都城的确认,为探寻早商和中商文化奠定了基础,并对夏文化的探索亦多有启发。

青铜高峰

殷商是中国青铜铸造术发展的第一个高峰期。因而,青铜文化是商文化高度发展的重要标志,影响遍及生产、生活、社会组织和精神信仰等层面。青铜器与当时的政治权力及文化特质等紧密联系,成为凝固而厚重的文明载体。在发达的金属冶铸业基础上,劳动分工日益明确,并各司其职、各专其业,形成一个工艺美术繁荣发展的局面:陶瓷业创造出原始瓷器、刻纹白陶;玉石业精益求精,琳琅满目;骨角业雕纹刻饰,增益华美;竹木业、皮革业、麻丝业等其他行业虽限于材质保存困难,未谙全貌,但经由少量残存物,足以窥其一斑。

居中衍大

商朝初期主要经略“有夏之居”。随着势力的扩张,商文化区域也大为拓展。商代中期,其范围大体为东到山东泰沂山脉一线;西抵陕西关中西部的岐山、扶风;北达长城一线;南逾长江。至以殷墟为核心的晚商时期,商文化范围有所变化,其南线逐渐退缩到桐柏山以北;西线退缩到陕县附近。文化面貌上表现出浓厚的地方特色。商文化还与周边的不同考古学文化有千丝万缕的联系,体现了中原核心区的引领作用发展到新阶段。

式范后世

商代对后世的影响广泛而持久,其中尤以对周代的影响最为直接。殷商有广阔的统治区域、众多的人口,以及较长的统治时间、占据强势地位的文化。周继商而起,创建之初,即取法商的若干制度与文化,同时又发展出周代的特色。孔子总结了这种承接关系,说“殷因于夏礼,所损益可知也;周因于殷礼,所损益可知也”。夏商周文化的连续发展,是中华文明具有连续不断、回应挑战、发展创新的文化主体性与旺盛生命力的早期例证。

展览共聚集来自全国28家考古文博单位的珍贵文物藏品338件(套),涉及甲骨、青铜器、陶器、玉器等,其中一级加重点文物超50件(套)。

文物展示

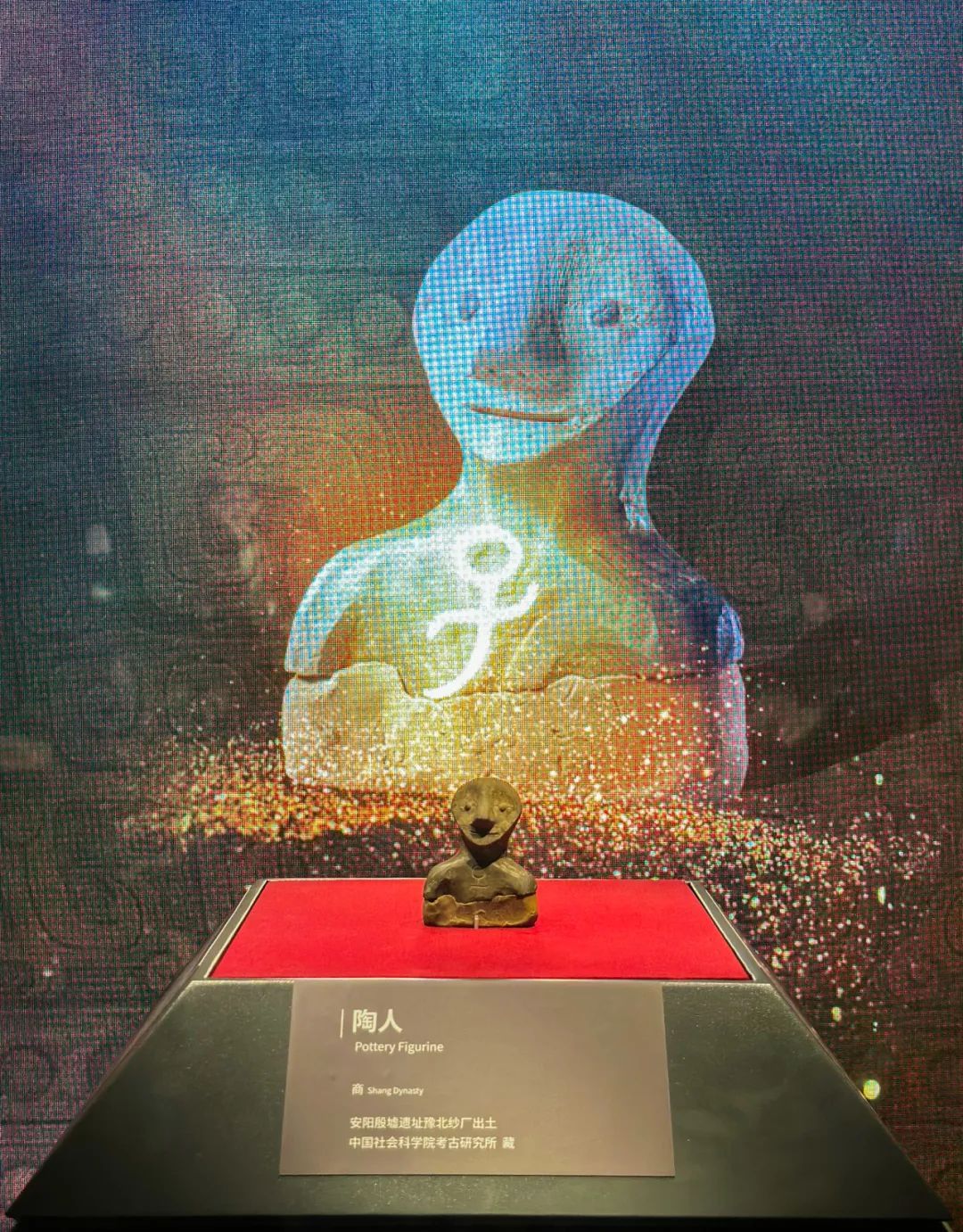

陶人 商

安阳殷墟遗址豫北纱厂出土

中国社会科学院考古研究所 藏

泥质灰陶,宽面平脸,鼻梁粗大而隆起,眼球微凸,宽口粗颈。胸部刻“子”字,是商王的姓。姓氏是古代中国社会结构中血缘关系的标志符号。“姓,所以别婚姻;氏,所以别贵贱。”氏为姓的分支,姓少而氏多。《国语》中说:“唯有嘉功,以命姓受祀,迄于天下。”姓、氏可以通过命赐获得,如唐、虞时,禹有功,赐姓姒,氏有夏。《通志》中记载:“商始祖偰(契),为舜之司徒,受封于商,赐姓子。”《史记·殷本纪》则记载:“契为子姓,其后分封,有殷氏、来氏、宋氏、空桐氏、稚氏、北殷氏、目夷氏。”

牛尊 商

2000年安阳殷墟遗址

花园庄村东地亚长墓出土

中国社科院考古研究所 藏

牛尊整体呈体态健壮的牛形。头前伸,嘴微张,面额下凹,目字形眼,眼球凸出,两耳外展,头上有扁三棱状、向后弯卷的双角。背微下凹,上有一长方形盖,盖中部有半环形小钮,盖与器身为子母口扣合。牛腹丰肥,腹下有四条粗短的腿,足末端显蹄瓣,后部有凸起的小趾。臀部外鼓,臀后有一下垂短尾,尾端呈纺锤形。牛尊纹饰繁缛、纹饰中有动物26个以上。计虎4个(2大、2小)、鸟2个、鱼2个、兽面4个、夔14个以上。牛眼两侧各饰一小虎纹,牛下颌两侧各饰一鱼纹。耳下饰小鸟纹,牛双角饰节状纹,颈两侧饰夔纹,牛颈上部饰兽面纹,腹部两侧饰虎纹,牛尾左右两侧各饰一“S”形直立夔纹。牛臀部及四足还有夔纹。尊上所有的主纹均以细密的云雷纹衬地。尊盖上钮两侧各有一夔纹。盖钮顶部饰菱形纹,钮足两端饰兽面纹。在牛颈下部与器盖内壁有铭文“亚长”二字。

鸮尊 商

1976年安阳殷墟遗址妇好墓出土

河南博物院 藏

鸮尊整体呈站立鸮形(猫头鹰),双翅并拢、宽尾下垂。器盖置于鸮首后部,盖钮为立鸟与龙形组合,器身口沿内壁铸有铭文“妇好”。通体以云雷纹为地纹,鸮首高冠饰羽翎纹,钩喙与胸部饰蝉纹,颈部两侧浮雕夔龙纹;双翅盘曲长蛇纹,间饰菱形纹;纹饰采用高浮雕、浅浮雕与阴线雕刻结合,体现“三层花”装饰技法。鸮尊以独特造型与多重象征,成为解读商代宗教、军事及性别角色的关键物证。

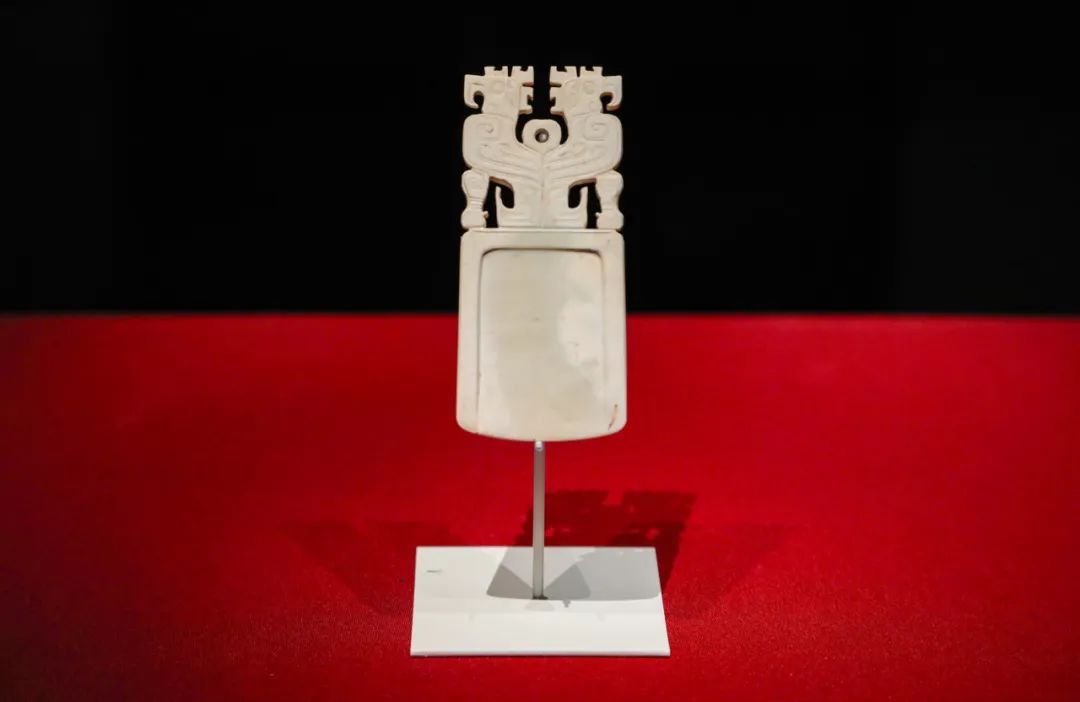

玉调色板 商

2022年安阳殷墟遗址王陵区祭祀坑出土

中国社会科学院考古研究所 藏

调色板通体白色。上部装饰有两只相背对称的鹦鹉,鹦鹉尖喙内勾,圆眼高冠,尾翼内卷,昂首直立,背部相接处有圆形穿孔,爪子和尾翼连接箕形浅盘状的板身。调色板是商代时期用于调制颜料的器具之一,该板造型精美、纹饰生动,是商代制玉工艺的凸出代表。

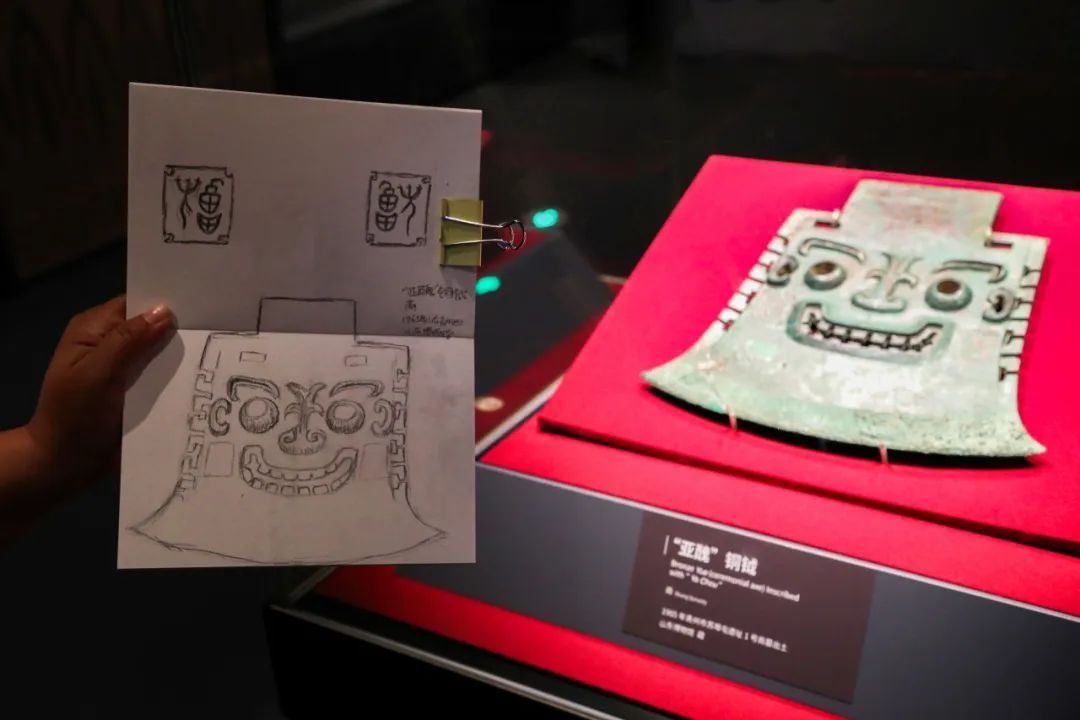

“亚醜”铜钺 商

1965年青州市苏埠屯遗址1号商墓出土

山东博物馆 藏

苏埠屯类型遗址是晚商文化的典型代表,其遗址分布范围大致西起鲁西北的阳谷、东阿一带,沿着泰沂山脉北侧分布。亚丑铜钺出土于青州苏埠屯1号商墓,遗址位于青州市东北苏埠屯村,共出土2件,分别收藏于国家博物馆和山东博物馆。人面兽面纹,双目圆睁,口露整齐牙齿,口侧铸有“亚醜”铭文,钺两侧饰扉棱,方肩圆弧刃。亚醜钺的铭文为宋代以来“亚醜”青铜器群提供明确出土地点,也证实青州一带为商代“亚醜”族群核心活动区,推动商代方国文化研究。

青铜车䡇 商

青州市苏埠屯遗址出土

青州市博物馆 藏

此件青铜车䡇呈盔形,器身饰有瘦长的人面,浓眉圆目,高鼻梁,蒜头鼻,龇牙状,双耳平展,犄角为特殊折线形。神面与新干大洋洲出土神人面有相似之处。

展览现场

殷墟麦渐,周原黍离。

朝代更迭,人们每每发此兴亡之叹。从代商而起的周朝开始,商朝又被称为“殷”,《左传》里第一次称商的故都为“殷墟”。这或许是周人灭商后用这些称谓的改变来强化政权更替的正当性。然而,在绵绵不绝、滚滚向前的历史长河中,古代王朝的更迭更是我们去认知中华文明连续性和整体面貌的一个个“截面”——感受百川入海,探秘其来有自!

揆诸甲骨载文,商人的忧惧与希冀开凿出华夏文字的长河,泽被至今;铜液冷却,模范乍开,熔铸于鼎彝的精神信仰尤能在四目对视中让我们感知亘古的力量;历史衍进中还有一种向心的力量,让四方之土、远近之人,在碰撞、融汇和聚集中成就了一个久远而宏大的共同体。

因此,看眼前的殷商,而能见文明是这样走来的!

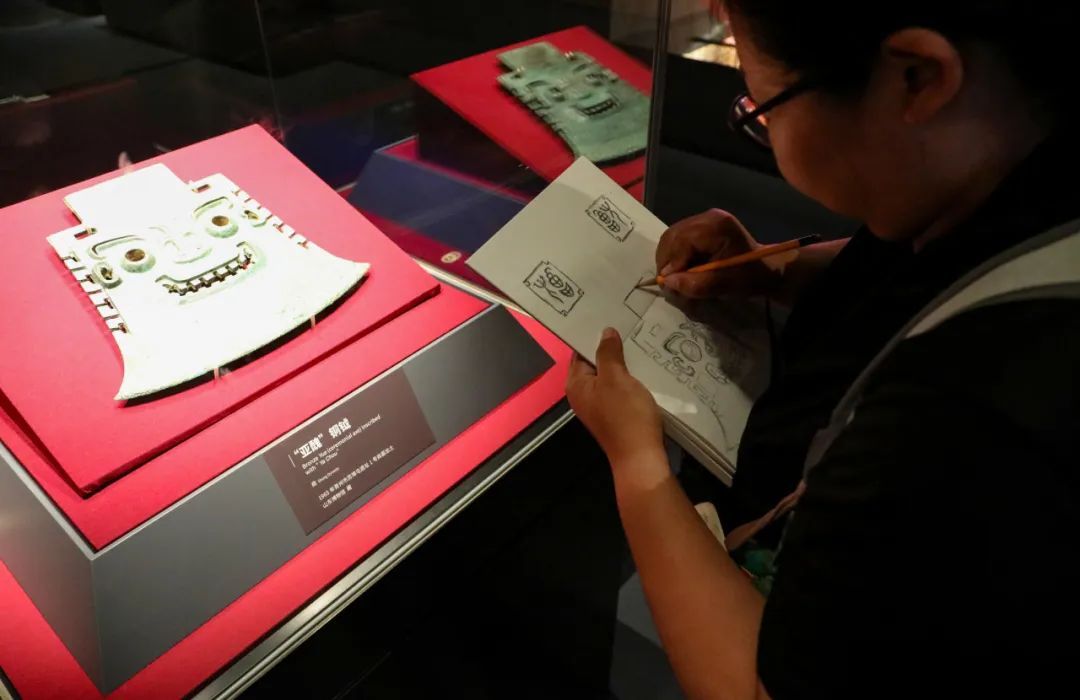

观众有话说

观众小张姑娘是位绘画爱好者,她说:“展览让我深深感受到中华文明的博大精深与源远流长。殷商文化作为中华文明的重要组成部分,不仅体现在那些精美的青铜器、甲骨文和玉器上,更体现在古人的信仰与智慧中。作为一名绘画爱好者,我深刻感受到了这次展览给我带来的艺术灵感与历史启迪。我将把这次观展的感悟融入到我的绘画创作中,用画笔去描绘那些承载着深厚文化底蕴的展品,去展现那个遥远而神秘的商代世界。”

文字来源:京华丹心编辑探馆、“首博”微信公众号

图片来源:京华丹心(转载请注明出处)、“北京大运河博物馆”微信公众号