当人工智能技术撞上三千年前的青铜纹样,会擦出怎样的火花?北京师范大学良乡附属中学的学子们用行动给出惊艳答案——他们设计的AI文创作品不仅被博物馆选中开发,更解锁了馆校合作的“高阶玩法”!

当人工智能技术撞上三千年前的青铜纹样,会擦出怎样的火花?北京师范大学良乡附属中学的学子们用行动给出惊艳答案——他们设计的AI文创作品不仅被博物馆选中开发,更解锁了馆校合作的“高阶玩法”!

小编带你探秘这场

跨越时空的"科技+文化"实验课

当博物馆变身课堂

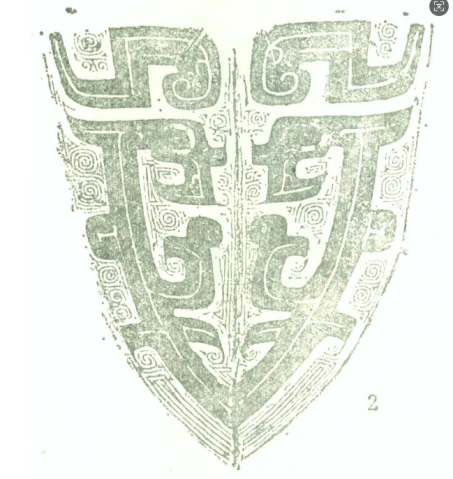

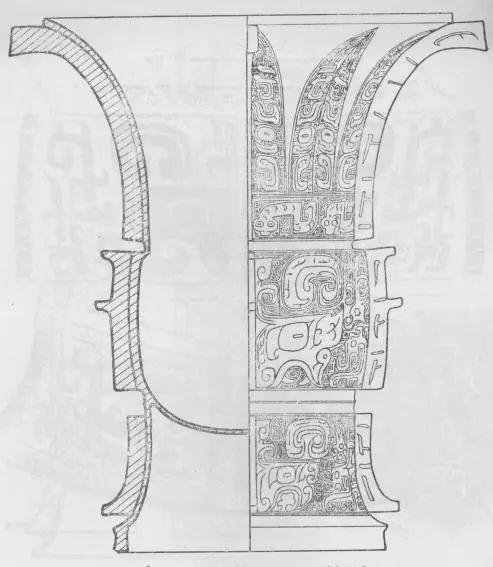

北师大良乡附中在上学期请进六个博物馆进校园,将学校博物馆课程升级为“行走的教科书”。六次沉浸式研学中,学生不再是走马观花的游客,而是与老师共话文物故事的“考古工作者”。学生们探寻文物背后的文明密码。触摸青铜器斑驳的纹路时,他们读懂了器物不仅是历史的“见证者”,更是先民宇宙观与精神信仰的“书写者”——兽面纹的森严秩序暗含礼乐制度的文明基因,蟠螭纹的蜿蜒曲线承载着生生不息的生命哲学,青铜器上的云雷纹不仅是装饰,更是先民对宇宙的想象。这种“文物即教材”的模式,让千年文明真正“活”在学生眼前。

北京考古博物馆

琉璃河遗址

北京考古博物馆

金中都水关遗址

北京考古博物馆

大葆台汉墓

河北省文物考古研究院

公共考古中心

中国电影博物馆

周口店北京人遗址

AI解码青铜纹样的科技浪漫

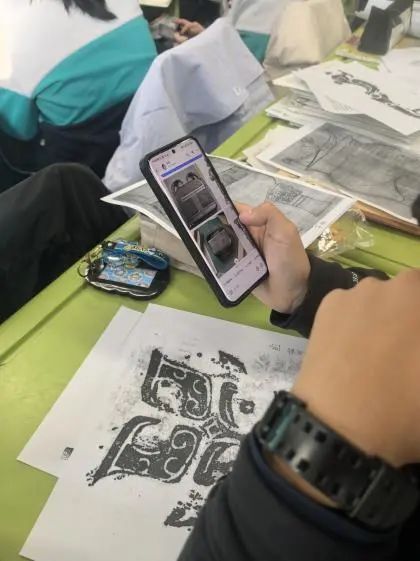

在输入与输出的动能转换中,学生们化身“数字文物设计师”。运用AI技术软件,将器物纹样的威严转化为现代装饰线条;通过后期PS等手段,让古典纹样在虚拟空间“重生”为潮流图案。利用北京考古博物馆提供的近千种纹样特征的数据库,生成符合现代审美的设计。

一堂跨越五千年的思政课

这不仅是技术实践,更是文化传承的“破壁行动”。在AI解构纹样的过程中,学生们追溯着青铜器背后的礼乐制度:“兽面纹的对称结构,其实蕴含着‘允执厥中’的中庸之道”,“云雷纹的循环往复,正是生生不息的中华文明密码”。当抽象的文化基因通过数字化手段变得可视可感,“何以中国”的答案自然深植于心。

跨学科实战:00后的创新宣言

博物馆课程打破传统学科界限,构建了独特的“超学科”学习场域。跨越历史学科的考证纹样断代;跨越美术学科的视觉符号转译;跨越信息学科的参数化建模技术;跨越语文学科的撰写文创故事脚本。

这种“考古+艺术+科技”的跨界融合,让同学们直呼过瘾:“我们既要做纹样的历史侦探,又要当AI训练师,最后还得是产品经理!”

馆校深度合作

让大思政教育一体化建设走的更远

北京考古遗址博物馆(琉璃河遗址)充分发挥其作为大思政课实践基地的重要作用,与北师大良乡附中展开深度合作,共同举办了别具一格的“博物馆AI文创设计评选”活动,共评选出一等奖1名、二等奖2名、三等奖3名,优秀奖10名。

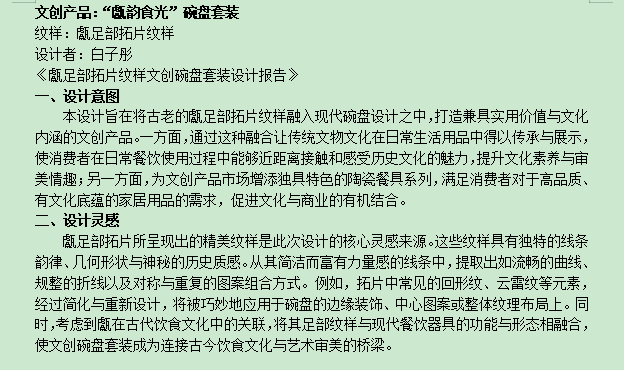

一等奖

白子彤:“甗韵食光”碗盘套装

二等奖

张钰浠:玻璃杯

赵梦婷:香薰

三等奖

魏畅:鼎纹古韵扇

霍妍:青韵逸音

孜拉来:背包

从青铜器到智能算法,从考古现场到数字云端,这场教育实验诠释着新时代的智慧传承。当00后用科技语言重新诠释古老纹样,他们连接的不仅是过去与未来,更在虚实交融中找到了文化自信的青春表达。这样的创新课堂,或许正是“教育未来式”的最佳注脚。在这里,每道历史纹路都在诉说着新的可能。