美索不达米亚文明,是指均发源于安纳托利亚高原的底格里斯河和幼发拉底河之间(即两河流域)、丰饶的美索不达米亚平原上发展起来的古代文明。美索不达米亚是早期文明的摇篮,数千年的历史中有多个政权和民族在此发展,形成多元文明的交融。

美索不达米亚文明,是指均发源于安纳托利亚高原的底格里斯河和幼发拉底河之间(即两河流域)、丰饶的美索不达米亚平原上发展起来的古代文明。美索不达米亚是早期文明的摇篮,数千年的历史中有多个政权和民族在此发展,形成多元文明的交融。

对人类历史影响深远的青铜时代,始于公元前第4千纪中期两河流域美索不达米亚文明的兴起,约公元前3500年,古代近东的人们发现,通过铜和锡的结合,可以制造出一种称作青铜的合金,这代表了被称为青铜时代的重大技术变革,金、银、铜等各种金属工艺在公元前第三千纪的西亚全面爆发,取得了高度发达的成就,并波及周边地带的诸文明。虽然青铜在不同的地方可能有一些独立的发展,但青铜文化更可能是通过贸易、移民和文明的交流互鉴而传播的。

美索不达米亚的艺术成就很高,制作精良,艺术品类丰富,包括青铜器、金银器、石板和泥板浮雕、圆雕、陶器、玻璃和滚筒印章等,表现主题以与宗教和信仰相关的神像、祈拜者、王权、神圣仪式和狩猎场景为主。美索不达米亚的艺术随着王朝更迭不断被继承和发展,又影响着同时期周边文明和后来的王朝,代表着公元前4千纪至公元前600年间,近东地区复杂且精致、系统化且独具风格的艺术形式。

这里选取了9件“攻金之工:亚欧大陆早期金属艺术于文明互鉴”特展中的展品作解读。每一件文物背后都是历史,我们将努力讲出它们的“故事”。

1. 牛车

地区:安纳托利亚

时期:苏美尔早王朝(公元前2500年左右)

材质:铜合金

尺寸:宽49.0厘米,纵深24.0厘米,高16.0厘米

重量:1.83千克

这件是公元前3千纪中期比较罕见的四轮牛车模型,可能来自安纳托利亚与美索不达米亚毗邻的地区。早期的四轮车车轮由木板拼接、或由整木挖成圆盘状,当时还没有出现辐条,也显得极其笨重。牛车多用于宗教场合,运送祭祀物品,夸张的大角牛是当时常见的表现手法。

牛头,早王朝III,约公元前2550–前2250年,铜合金、镶嵌骨,高20.7厘米,宽18.7厘米,柏林,佩加蒙博物馆近东馆

长角公牛,约公元前2300–前2000年,安纳托利亚中部,铜合金,高16.1厘米、长14.6厘米、宽7.4厘米,纽约,大都会艺术博物馆

美索不达米亚乌鲁克时期伊南娜神庙出土约公元前3300年–前3100年泥板文书上的四轮车符号,是目前已知最古老的四轮车图像证据。

乌鲁克时期泥版文书上的四轮车符号

公元前3千纪,这种畜力拉的四轮车已广泛见于美索不达米亚周边的安纳托利亚和黎凡特地区。

铜车模型,早王朝,约公元前2900–前2340年,叙利亚,霍姆斯(古埃梅萨)出土,铜合金,宽6.4厘米、长21.8厘米,巴黎,卢浮宫博物馆

牛车,安纳托利亚,约公元前2500年前后,长22.5厘米、宽7.6厘米、高8.4厘米,纽约,大都会艺术博物馆

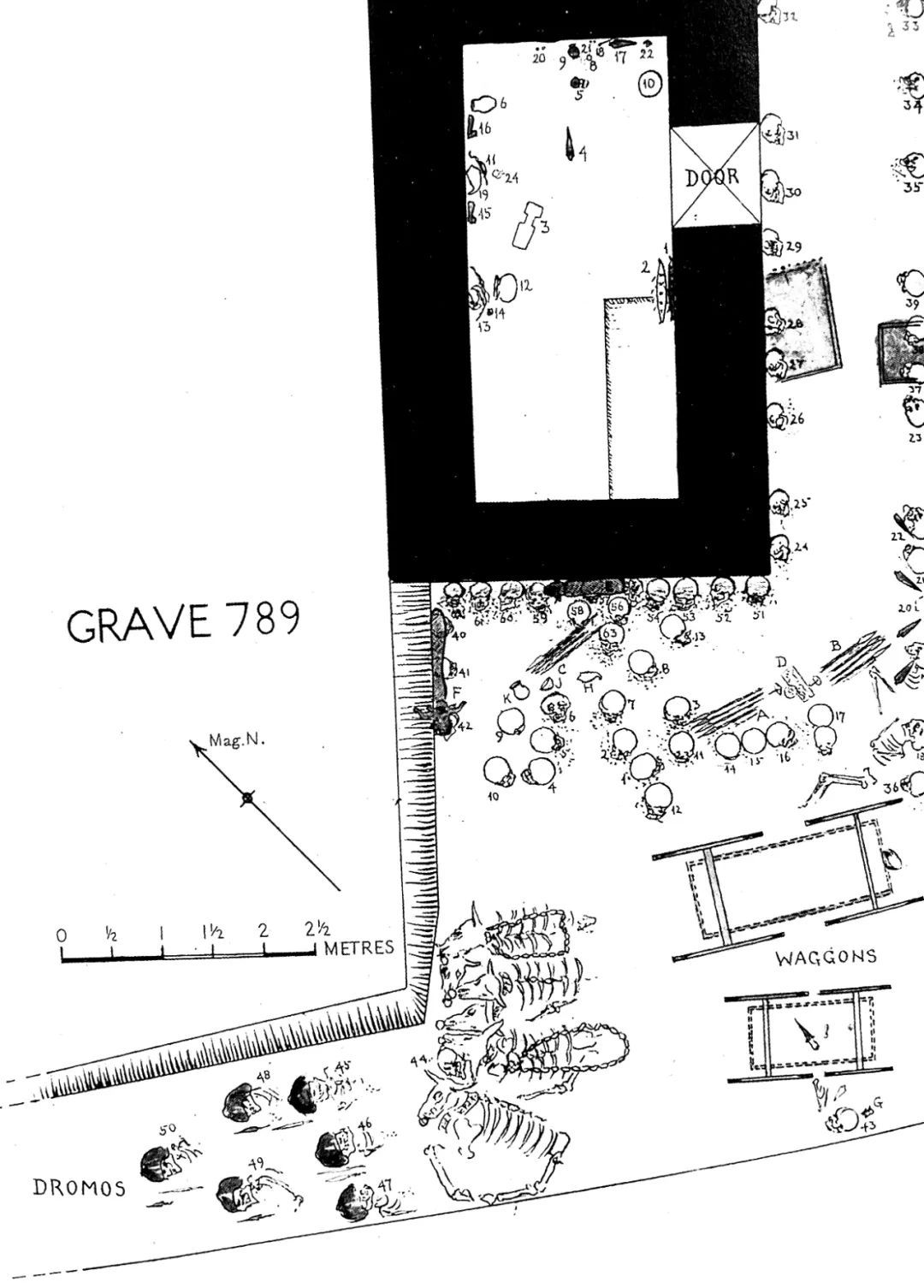

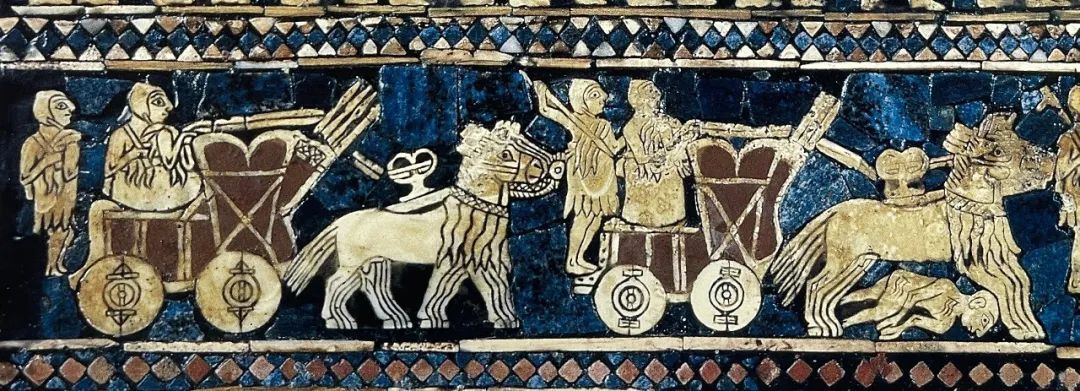

早王朝时期乌尔王陵中有大量陪葬四轮牛车的现象,在出土的著名文物“乌尔的军旗”上,亦有四驴拉车的景象。

乌尔王陵PG789平面图,显示出殉人和陪葬四轮牛车的状况,早王朝IIIA,乌尔第一王朝,约公元前2550–前2400年

乌尔王陵PG789被埋葬前景象的复原图,早王朝IIIA,乌尔第一王朝,约公元前2550–前2400年

乌尔的军旗上的驴拉车图像,早王朝IIIA,乌尔第一王朝,约公元前2550–前2400年,乌尔王陵PG799出土,伦敦,大英博物馆

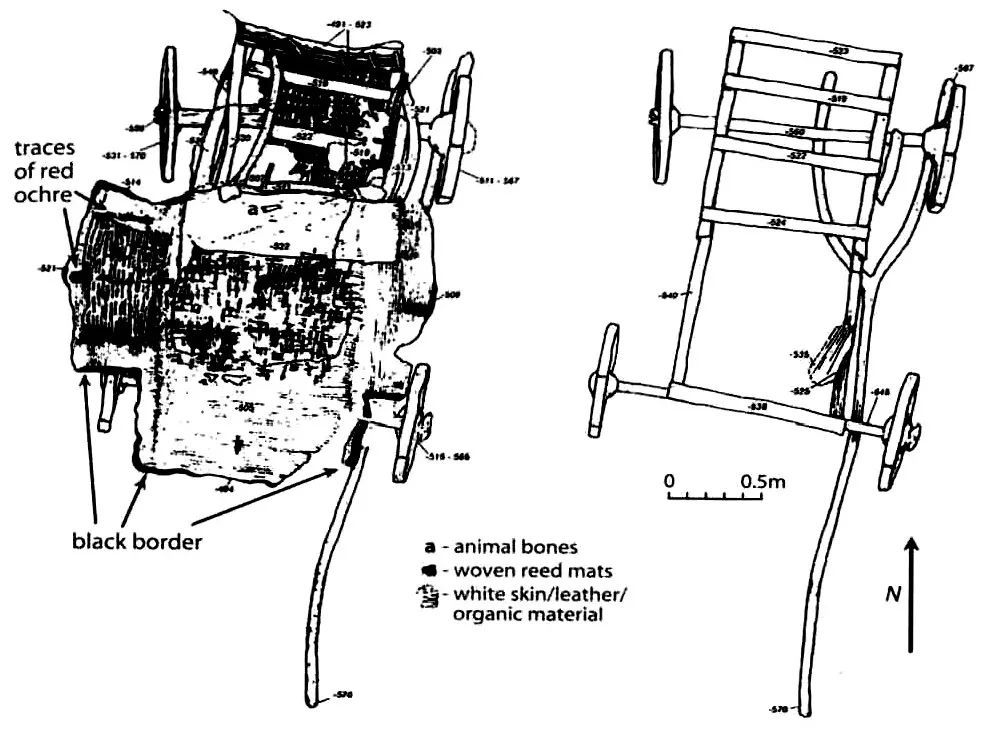

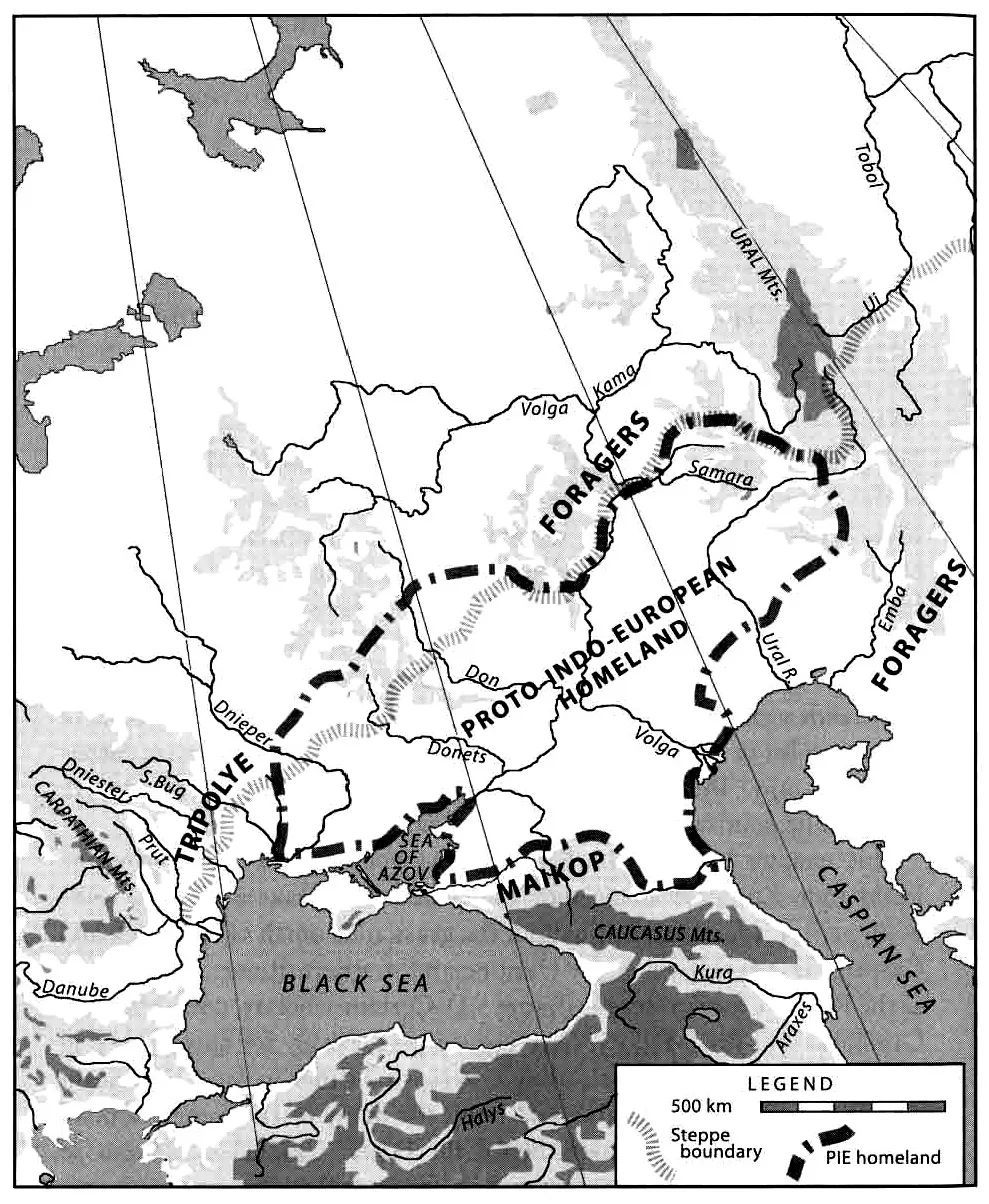

已知世界上最古老的真正四轮车,出土于俄罗斯南部库班(Kuban)河流域奥斯坦尼1号坟丘,年代约公元前3300–前2900年。随着马拉车的出现,人类的运输效率得到了极大提高。而在今俄罗斯南部和乌克兰东部等区域内的南俄大草原土墩墓(Kurgans)中,发现了大量年代约公元前3000至前2000年间的四轮马车,该区域又可能是约公元前3500–前3000年原始印欧语系的起源地,随着原始印欧人的数次向外大迁徙,将马车技术传播至亚欧大陆各地。

出土于俄罗斯南部库班(Kuban)河流域奥斯坦尼1号坟丘的四轮马车,约公元前3300–前2900年

俄乌交界处的南俄大草原可能是约公元前3500–前3000年原始印欧语系的起源地

位于中亚核心地带的巴克特里亚—马尔吉亚纳考古共同体(公元前3千纪中期–2千纪早期)已出现用铜包裹木质的车轮。

车轮,巴克特里亚-马尔吉亚纳考古共同体,公元前3千纪晚期–前2千纪中期,土库曼斯坦,哥诺尔德佩,“皇家大墓地”3225号墓出土,铜合金(车轮内为现代石膏模型),直径78-84厘米、70.5厘米,阿什哈巴德,土库曼斯坦国家博物馆

最早约于公元前2000年前后在欧亚草原腹地的安德罗诺沃文化出现的辐条车轮,使得车辆变得更加轻便。随后,高加索地区即出现装有辐条车轮的马战车,亚美尼亚拉查深(Lchashen)墓葬出土的系列车辆实物,见证了公元前2千纪车辆制造技术的发展。

亚美尼亚格加尔库尼克省塞凡市拉查深村(Lchashen village,Sevan, Gegharkunik)11号墓出土公元前2千纪前期四轮马车

亚美尼亚格加尔库尼克省塞凡市拉查深村9号墓出土公元前2千纪晚期辐条轮双轮战车

中国河南安阳殷墟发现的多个车马坑(安阳小屯、大司空村、孝民屯、殷墟西区、郭家庄西南M52等),是中国使用畜力车已知最早的实物标本。

安阳殷墟孝民屯第一号车马坑平面图,约公元前13–前11世纪中期

2. 纳拉姆辛铭文斧

地区:美索不达米亚

时期:阿卡德帝国(公元前23–前22世纪)

材质:青铜

尺寸:宽22.7厘米,厚2.7厘米,高8.6厘米

重量:224克

这件锚形青铜战斧,其上刻有楔形文字:“天下四方之王纳拉姆辛”(月本昭男译),表明其可能是在阿卡德第四位君主纳拉姆辛(Naram-Sin,约公元前2254年–前2218年在位)统治期间制作完成的。考虑到其上刻有君主之名,推断此物是供奉给神明的武具。

阿卡德第一任统治者萨尔贡(为区别于亚述时期的萨尔贡一世和二世,他被历史学家称为Sargon of Akkad,执政56年(约公元前2334–前2279年),通过南征北战,结束了美索不达米亚长期城邦割据的状态,在两河流域建立了人类有记载的历史上第一个统一的大国,并将其疆域范围扩大到东至今伊朗的埃兰、西至今叙利亚、北至安纳托利亚的部分地区。

可能是萨尔贡或纳拉姆辛的青铜头像,阿卡德帝国,约公元前2350–前2230年,尼尼微(Nineveh)出土,青铜,高36.6厘米,巴格达,伊拉克博物馆

萨尔贡战功碑,阿卡德帝国,约公元前2350–前2230年,伊朗,苏萨出土,高50厘米,巴黎,卢浮宫博物馆

阿卡德帝国共有5位帝,维持了140多年的统治。纳拉姆辛是萨尔贡之孙、玛尼什图苏(Manishtusu)之子,他征战四方,将阿卡德帝国疆域不断扩大,并使其达到顶峰状态。

阿卡德帝国历代王表

阿卡德王玛尼什图苏(Manishtushu)坐像

可能表现纳拉姆辛战功的俘虏图像浮雕,约公元前23世纪中后期,雪花石膏,高21.2厘米,巴格达,伊拉克博物馆

“辛”(Sin)一词为神的意思,纳拉姆辛是在生前第一位自封为神、也是第一位自称“天下四方之王”的君主,以彰显自己统领东南西北四方全域的威严。现藏巴黎卢浮宫纳拉姆辛胜利石碑,表现了站立于士兵和敌人之上的纳拉姆辛步步登向山巅,头戴牛角头盔,形象高大,以彰显其为神王的神圣身份。

纳拉姆辛胜利石碑,阿卡德,约公元前2250年,伊朗苏萨出土,巴黎,卢浮宫博物馆,谈晟广摄

土耳其迪亚巴克尔(Diarbekr)的皮尔·古桑(Pir Hüseyin)也发现记录了纳拉姆辛对胡里安人(Hurrian)征服的纪念石碑,今叙利亚则发现了刻有胡里安语铭文的奠基钉,胡里安人后来约于公元前1550年建立了米坦尼王国。

纳拉姆辛石碑,阿卡德,约公元前2254-前2215年,土耳其,迪亚巴克尔,皮尔·古桑(Pir Hüseyin, Diarbekr)出土,伊斯坦布尓考古博物馆 © Levi Clancy

胡里安语铭文狮形奠基钉,阿卡德,约公元前2300年–前2150年,叙利亚,传出土于乌尔卡什,铜合金、石灰石,狮子高12.2厘米,铭文石长10厘米、宽9厘米,巴黎,卢浮宫博物馆

胡里安语铭文狮形奠基钉,阿卡德,约公元前2300年–前2150年,叙利亚,传出土于乌尔卡什,铜合金,狮子高11.7厘米,纽约,大都会艺术博物馆

纳拉姆辛死后,可能源于札格罗斯山脉中部的游牧民族古提人(Gutian)入侵阿卡德帝国,约公元前2191年,阿卡德灭亡。古提人在当地统治了100多年后,被苏美尔城邦乌鲁克国王乌图赫加尔(Utu-hengal,约公元前2123年–约公元前2113年在位)所灭,约前2113年,来自苏美尔城邦乌尔城的乌尔-纳姆(Ur-Namma,约公元前2112年–约公元前2095年在位)又击败乌图赫加尔,统一了美索不达米亚南部苏美尔各城邦,建立乌尔第三王朝(Ur III)。

3. 沙尔卡利沙瑞铭文碗

地区:美索不达米亚

时期:阿卡德帝国(约公元前2217–前2193)

材质:铜合金

尺寸:高6.3厘米,口径12.7厘米

重量:160克

半圆形碗体,外侧一边刻有铭文:“沙尔卡利沙瑞,天下四方之王。”(月本昭男译)阿卡德王朝第五代君主沙尔卡利沙瑞(Shar-kali-sharri,约公元前2217–前2193年在位),是纳拉姆辛(Naram-Sin)的儿子,也是阿卡德王朝的最后一位国王,试图效仿父王将自己神化。

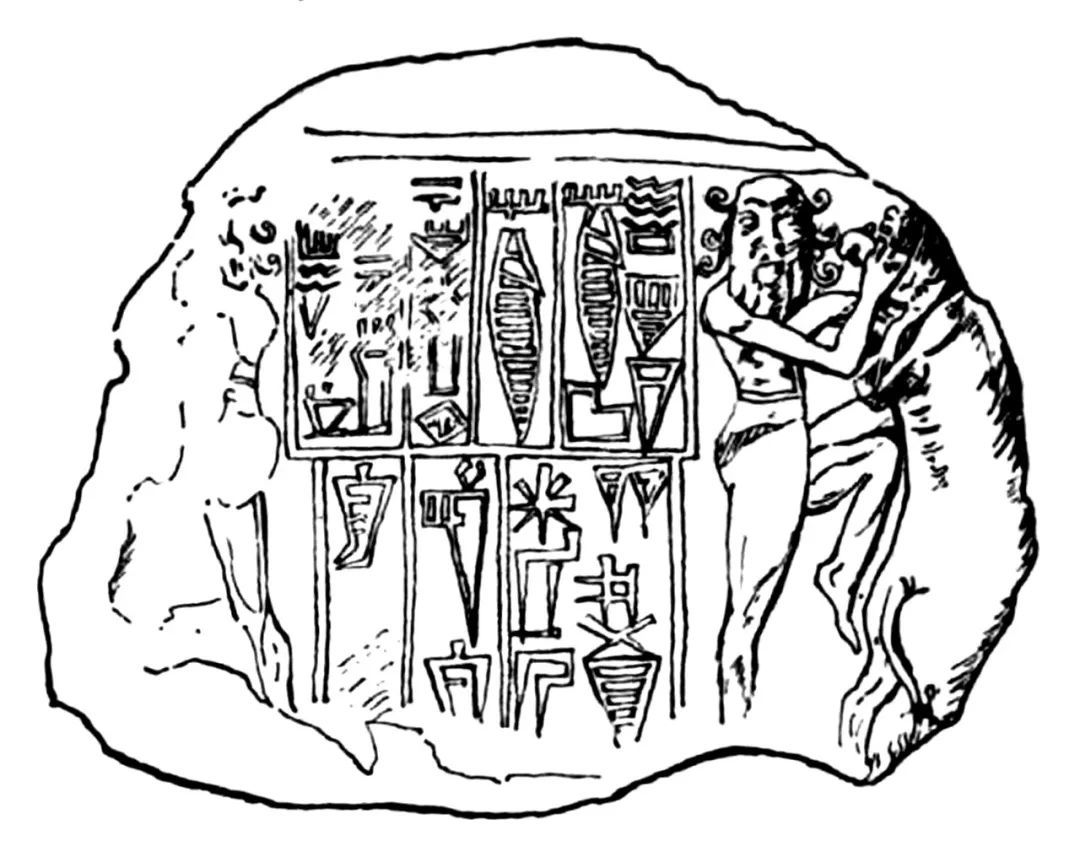

沙尔卡利沙瑞印章,表现奉献者和坐着的神场景

沙尔卡利沙瑞印章,表现吉尔伽美什(Gilgamesh)与狮子搏斗场景

根据宾夕法尼亚大学所藏一只据称发现于伊朗卢里斯坦(Luristan)地区的同类型铭文碗上铭文“献给阿卡德国王沙尔卡利沙瑞,他的仆人 Shaki-beli”可知,这种碗当时亦用于臣属向国王进贡,在滚筒印中也有所谓仆人与沙尔卡利沙瑞的形象。

铭文碗,阿卡德,约公元前2217–前2193年,青铜,高6.5厘米、口径12厘米,费城,宾夕法尼亚大学博物馆

作为沙尔卡利沙瑞仆人的卢加尔乌舒加尔(Lugal-ushumgal)印章

公元前2193年,沙尔卡利沙瑞死后,苏美尔陷入无政府状态,没有谁能够长期统治。苏美尔王表(The Sumerian King List)说道:“那谁是国王?谁不是国王?Igigi、Imi、Nanum、Ilulu,他们四个只统治了3年。”

4.人物造型奠基钉

地区:美索不达米亚

时期:新苏美尔时期,拉格什第二王朝(Lagash,约公元前2140–前2120年)

材质:铜合金

尺寸:宽3.1厘米,纵深7.2厘米,高18.3厘米

重量:1138克

这件苏美尔神阿努纳奇(Anunnaki)造型的人物造型奠基钉,头戴牛角冠,呈跪坐姿态,双手扶着巨大铜钉,时代约公元前22世纪后半,时值君王古地亚(Gudea,约前2144年至前2124年在位)统治新苏美尔城邦拉格什(Lagash)的时期。

阿卡德后期,中央集权已经接近崩溃,自治统治在很多城邦中再次兴起,拉格什(Lagash)就是其中的佼佼者。阿卡德被古提人灭亡后,拉格什似乎高度独立于古提人的统治,该政权也被称为拉格什第二王朝。在古地亚的统治期间,拉格什度过了一个黄金时代。古地亚热衷在苏美尔各地兴建神庙,在所到之处都留下了很多他虔诚姿势的雕像。

古迪亚(Gudea)雕像,名为“古迪亚,建造神庙的人,愿他的生命长久”,新苏美尔,约公元前2090年,44 x 21.5 x 29.5 cm,纽约,大都会艺术博物馆

许多与古地亚相关的存世铭文,都显示其强调修建神庙和灌溉渠道,以及创造献给众神的珍贵礼物。存世较多的奠基钉也是古地亚兴建神庙的实物证据。

古迪亚献给宁格什齐达神的滑石祭奠杯,用以祈祷王国土地肥沃和福祉,(古代吉尔苏),新苏美尔时期,拉格什第二王朝,古迪亚统治期间,约公元前2120年,高22.8厘米,巴黎,卢浮宫博物馆

古迪亚献给宁格什齐达神的滑石祭奠杯纹饰展开图

古地亚奠基钉及铭文,新苏美尔,拉格什第二王朝,古地亚统治期间,约公元前2130年,高29厘米,伊拉克,吉尔苏出土,巴黎,卢浮宫博物馆

古地亚奠基钉, 新苏美尔,拉格什第二王朝,古地亚统治期间,约公元前2140–前2120年,铜合金,克利夫兰艺术博物馆

约公元前2110年,拉格什的末代国王纳马哈尼(Nammahani,约公元前2113年–前2110年在位)被打败,拉格什成为乌尔第三王朝统治下的一个城市,至此辉煌不再。

5.乌尔纳姆王铭文钉帽

地区:美索不达米亚

时期:新苏美尔时期(乌尔第三王朝,约公元前2112 –前2094年)

材质:铜合金

尺寸:高6.6厘米,口径10.8厘米

重量:252克

此物为建造神庙和宫殿等大型建筑物的钉帽(可能是门钉),呈碗状,外侧镌刻铭文:“乌尔纳姆——乌尔之王,伊南娜神庙的建造者。”(月本昭男译)。

乌尔纳姆(Ur-Namma,约公元前2112 –前2094年在位)击败乌鲁克国王乌图赫加尔,《苏美尔王表》云“天赋王权”第三次转移到了乌尔城,由此开创了后世所称的乌尔第三王朝,共传五代,政权维持了100多年。

乌尔第三王朝历代王表

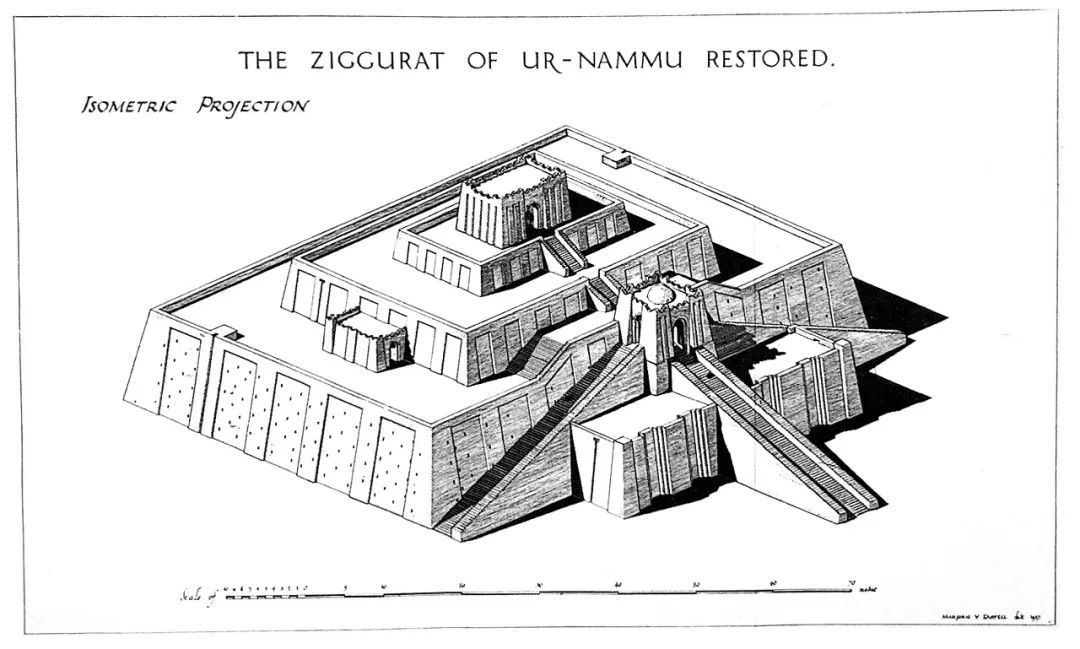

为了祈求神灵护佑,乌尔纳姆兴建了多处神庙,许多史诗中都留下了赞美他的诗篇,特别是为纪念美索不达米亚月神南纳开始建造的巨型塔庙(Ziggurat),直至其儿子舒尔吉(Shulgi,约公元前 2094 –前2046年在位 )统治期间方才完工,这个宏伟巨大的阶梯形建筑被形容为“地基平台上覆盖着恐怖或颤抖”,具有令人无限敬畏的属性。

乌尔塔庙(Ziggurat,Ur),乌尔纳姆-舒尔吉在位期间(约公元前2112–前2046年)建造

乌尔塔庙复原图

乌尔纳姆碑残片上疑似端坐于神座的月神南纳,乌尔第三王朝,乌尔纳姆统治期间,约公元前2112年–前2094年,高105厘米、宽71.8厘米、厚11厘米,费城,宾夕法尼亚大学博物馆

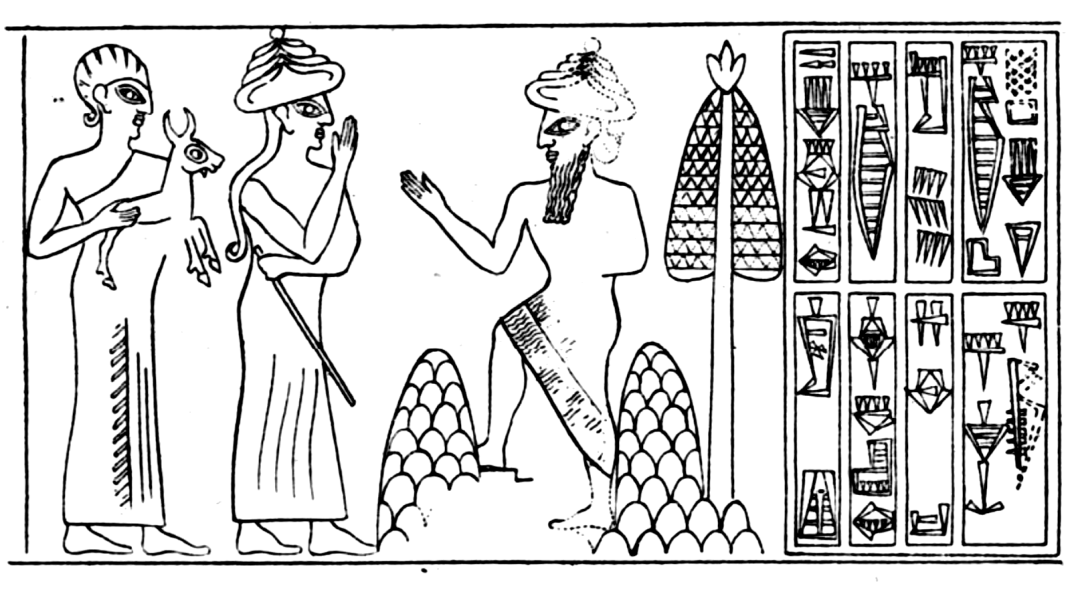

舒尔吉(Shulgi)在自己的名字前使用了神的符号????(音译DIĜIR),标志着他的神化。舒尔吉建造了乌尔的尼明塔巴神殿,奠基钉和碑铭记曰:“为了他的尼明塔巴夫人,强大的舒尔吉,乌尔之王,苏美尔和阿卡德之王,为她建造了寺庙。”在占领埃兰后,舒尔吉在苏萨卫城修复了宁胡萨克女神和城市守护神因舒希纳克的神庙,奠基钉和碑铭曰:“为了他的主[神]因舒希奈克,强大的舒尔吉,乌尔之王,苏美尔和阿卡德之王,建造了他心爱的阿克什神庙。”由此可知,舒尔吉被冠以“乌尔之王”和“苏美尔和阿卡德之王”的称号。从目前存世的多件舒尔吉奠基钉来看,风格较为一致,均表现了赤膊穿着长裙的舒尔吉本人,头上顶着一篮子用于神庙奠基象征的砖块,以示虔诚。

乌尔纳姆奠基钉,乌尔第三王朝,乌尔纳姆统治期间,约公元前2112 –前2095年,铜合金,高33.5厘米、宽13厘米,纽约,皮尔庞特摩根图书馆

舒尔吉奠基桩人像及附属铭文牌,乌尔第三王朝,舒尔吉统治期间,约公元前2094年–前2047年,铜合金、滑石,钉长23.2厘米、宽8.5厘米,铭文牌8.8×4.2厘米,巴黎,卢浮宫博物馆

这种国王顶着一篮子砖块形象的奠基钉样式,亚述国王阿淑尔巴尼拔(Ashurbanpal,公元前669–前631年在位)将之在纪念碑上再次复兴。

亚述王阿淑尔巴尼拔(Ashurbanipal)修复纳布神庙,亚述,公元前668–前665年,伊拉克,博尔西帕,纳布神庙出土,高39厘米、宽15.5厘米、厚13厘米,伦敦,大英博物馆

6.亚述王阿达德尼拉里铭文权杖头

地区:美索不达米亚

时期:亚述(公元前9世纪末–8世纪前期)

材质:青铜、铁

尺寸:宽5厘米,厚5厘米,高9厘米

重量:350克

这是类武器权杖(mace)的顶部装饰,象征王权,也是亚述尚武的象征。主体如球根状,外表包铁,顶部有三个突起。顶部下方镌刻楔形文字,铭文为:“……是他的主人,一切皆奉献给全知之王、亚述之王、阿达德尼拉里。”(月本昭男译)中亚述和新亚述时期有三位王名叫阿达德·尼拉里(Adad-nirari,一世,前1308年–前1275年;二世,前912年–前891年;三世,前811年–前783年),因此该权杖到底属于哪一位阿达德·内拉里王?

在美索不达米亚数千年的历史中,尽管有时强大,有时沦为他国属地,但亚述仍然是历史延续最完整的国家和相对独立的地区,前后经历了古亚述(约公元前1906–前1380年)、中亚述(约公元前1392–前912年)和新亚述(公元前912–前612年)三个时间段,存续时间长达近1300年。

新亚述历代王表

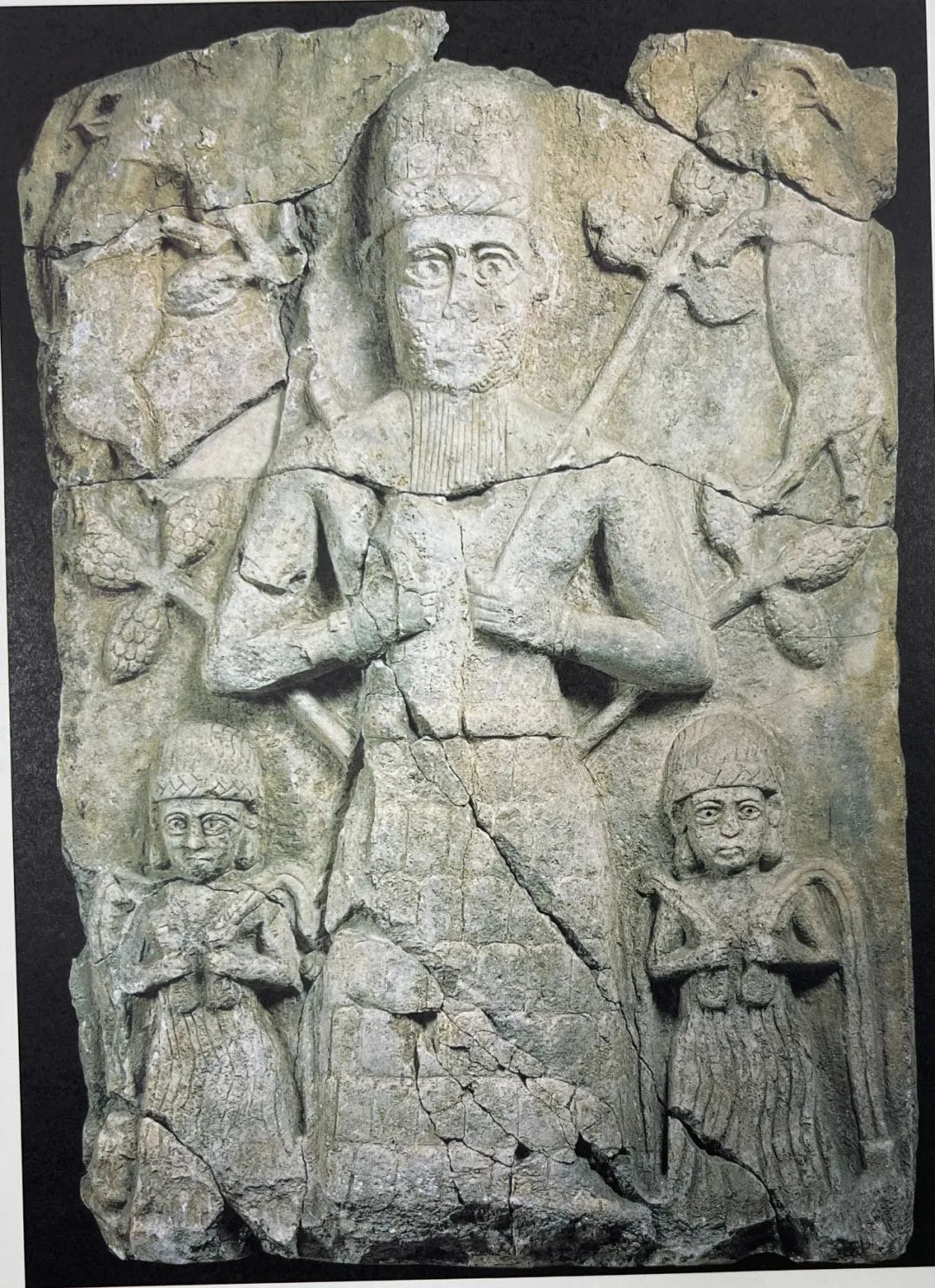

丰饶之神祭仪浮雕,公元前2千纪,伊拉克,阿苏尔(Assur)出土,高122厘米,柏林,近东博物馆

努斯卡神的祭台,中亚述,图库尔蒂·尼努尔塔一世(Tukulti-Ninurta I)在位期间, 约公元前1243–前1207年,伊什塔尔神庙,雪花石膏,高60厘米、宽57厘米,柏林,近东博物馆

从公元前900年前后开始,阿达德·尼拉里二世统治下的亚述突然空前强大,通过历代统治者的征战四方,不但统一了美索不达米亚地区,最大疆域时,还将小亚细亚、黎凡特在内的地中海东岸地区,甚至埃及的部分地区纳入统治范围。

至此,两河流域与地中海东岸、埃及地区迎来文化空前融合的时代,涌现了一批综合了埃及、亚述、腓尼基、塞浦路斯等不同文化特征的金属器物。

亚述王阿苏巴尼帕尔(Assurbanipal)战胜图杯,新亚述,公元前7世纪,鎏金银

纹饰碗,新亚述,公元前9-前8世纪,尼姆鲁德,北西宫殿AB室出土,青铜,直径21.7厘米、高2.85厘米,伦敦,大英博物馆

纹饰碗,新亚述,公元前9-前8世纪,尼姆鲁德,北西宫殿AB室出土,青铜,直径21.7厘米、高2.85厘米,伦敦,大英博物馆

新亚述的第三位统治者阿淑尔纳西尔帕二世(Ashurnasirpal II,公元前 883–859 年)将都城迁到尼姆鲁德,尼姆鲁德发现了数件与本件形制和工艺均相同的权杖头。

阿淑尔纳西尔帕二世Ashurnasirpal II立像,公元前875–前860年,伊拉克,尼姆鲁德伊什塔尔神庙出土,伦敦,大英博物馆

权杖头,新亚述,公元前900年–前700年,尼姆鲁德,北西宫殿AB室出土,青铜、铁,高9.1厘米、顶部直径5.0厘米,伦敦,大英博物馆

这就意味着这几件权杖头可能隶属于在尼姆鲁德为王的阿达德·尼拉里三世,因为直至公元前 706 年,萨尔贡二世才将帝国首都迁至都尔沙鲁金(Dur-Sharrukin)。当然,也不排除阿淑尔纳西尔帕二世将开创新亚述的阿达德尼拉里二世之遗物带到新都城供奉。其后,辛那赫里布(Sennacherib,公元前 705–前681年)又将都城迁至尼尼微(Nineveh),在这里延续了帝国最后的辉煌。

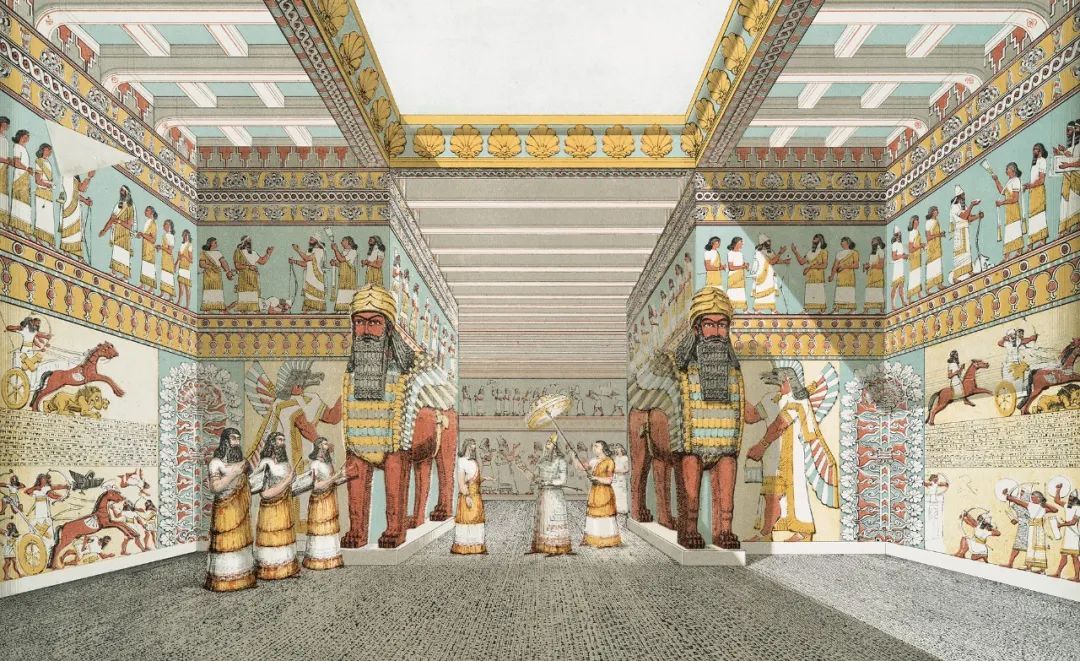

近代画家对尼尼微的复原想象,Sir Austen Henry Layard,1853

近代画家对尼尼微宫殿的复原想象,Sir Austen Henry Layard,1853

公元前612年,来自伊朗高原的米底王国(约公元前678年–前549年)和新崛起的新巴比伦王国(公元前626年–前539年)联合攻陷尼尼微,称雄一时的新亚述随后灭亡。

转自:清华大学艺术博物馆