在北京西山大觉寺路,坐落着一座清幽的院落——元源书院。这里是《中国决策学》创始人张顺江先生的故居。目前这里还是“两弹一星”精神爱国主义教育基地。书院以出生于海淀的“两弹一星”贡献者张顺江的爱国奉献生涯为切入点,深入挖掘了海淀“两弹一星”红色资源,进行了全面系统的梳理和展示,呈现了海淀在这一伟大事业中的重要历史地位。下面,就让我们通过张顺江先生之女、元源书院院长张红雨的讲述,来了解这里的故事

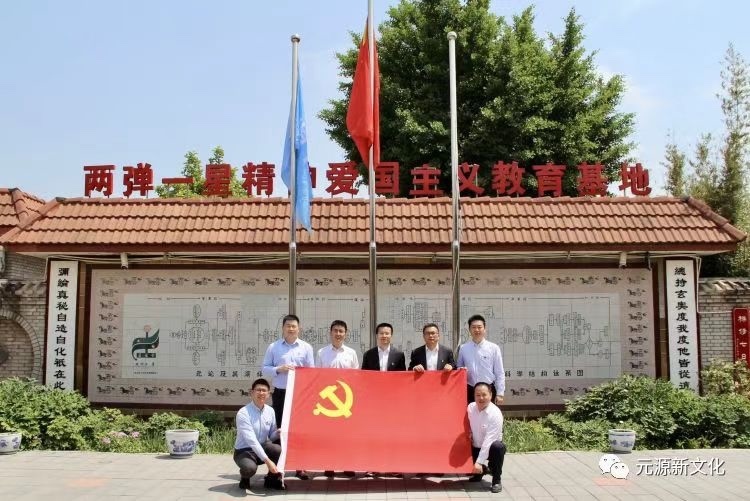

在北京西山大觉寺路,坐落着一座清幽的院落——元源书院。如果追溯历史,这里是《中国决策学》创始人张顺江先生的故居。不过值得一提的是,目前这里还是“两弹一星”精神爱国主义教育基地。书院以出生于海淀的“两弹一星”贡献者张顺江的爱国奉献生涯为切入点,深入挖掘了海淀“两弹一星”红色资源,进行了全面系统的梳理和展示,呈现了海淀在这一伟大事业中的重要历史地位。下面,就让我们通过张顺江先生之女、元源书院院长 张红雨 的讲述,来了解这里的故事……

“中国的传统文化里面的周易,里面叫元亨利贞大明终始,那个元就是元始起始最初的意思。所以第一个元是一个元始元初,其大无外其小无内。然后另外一个源就是水流源头的意思,就是我们要溯本求源,我们会去找它的源头,我们去找它的共性,所以第一个元是元始的元,第二个源是源源不断源头的源。

张顺江他九几年他就到了这里到了这里以后,他在这边就一直的就是从事他的这个研究,他是1937年出生在海淀清河镇,高一就把高三所有的课程数理化全部学完了,他喜欢研究,到最后他喜欢研究方法,他为什么比别人学得快?因为他一直在找方法。而找方法,找到尽头一定会去学习哲学,所以呢他当时想考北大哲学系,但是这个时候是58年,在58年是什么时候,我们中国正要大力的发展核工业,想搞我们中国的原子弹。然后党支部书记就说,张顺江现在外国人人家已经用原子弹了,你见不到人家人家就给你打飞了,所以我父亲就说那我不去研究哲学了,我现在先要搞原子弹,不能让别人再欺负我们,所以他放弃了他喜欢的哲学,考了中国科大,当时的中国科大是首届招生,大家可以看这个是中国科技大学首届毕业生的合影,中科院当年所有的各个所的所长 华罗庚 钱三强 都是他们的任课老师,当年的这个核工业是一个非常非常保密的单位,大家现在可能刚知道什么九院9所,但是还有一个更重要的单位叫马神庙1号,咱们中国的就是这一些工程师和设计人员,集中了全中国最优秀的在那里完成了咱们中国的核工业体系的设计和建设。所以我父亲就是作为其中的叫设计、建设、指导、施工,在这里面一工作就工作了十几年。”

张顺江先生的言传身教,让张红雨了解了我们国家在艰苦奋斗年代的科研历程。多位知名科学家和自己父亲所留下的“两弹一星”精神,更是深深的触动了张红雨的内心。彼时事业有成的她,因为父亲突然的离世,曾一度消沉。但经过整理父亲的物品后,张红雨也找到了新的人生方向。

“从07年我父亲突然离开以后,这个事对我来说是很大的打击。我以前是做生意的,然后从那一天开始,我就开始想人活着的意义到底是什么,当时是因为跟我父亲的感情很深,我觉得他这一辈子没吃过好吃的,没有喝过什么,也没有去玩过他这一辈子在干什么,然后我就把我的公司所有的公司都关掉,我从那时候开始就在这个院子,你看当时是很破旧的一个院子,我就在这里开始看他的书,模仿他的生活,我在这从07年到后来14年我待了7年。我父亲曾经说过,最大的利己就是利人,一直到18年,我们就一直做展览,之前我是在讲我父亲一个人的故事,后来呢我发现其实在他的身边,在他的身后,还有很多我父亲一样的人,所以我就开始研究那一段历史,最后我就发现研究两弹一星这段的历史之很有意义。因为研究这段历史就结识了很多这方面的专家,现在两弹一星方面的这个历史专家,还有功勋后代,很多都是我们书院的指导老师。最后他们就在讲,说红雨你是土生土长的海淀人,你知道啊这个海淀在两弹一星历史中有着很重要的地位,你不如把这个当成个课题聚焦海淀。所以从那个时候开始,我就主要的聚焦海淀,这样一研究,最后发现两弹一星跟海淀就是这个渊源深厚。我们迄今为止发现了15个两弹一星的重要的单位,或者是曾经的在这儿这个两弹一星曾经待过的这个遗址,我们就在海淀开始做巡回展,这个呢就是我父亲当时在的时候的原貌。我经常跟大家说,就大家都知道我们源源书院最宝贵的最有价值的就是这把椅子,我父亲在这儿一坐,就是十几年,每天十几个小时。”

在此前海淀区新时代文明实践中心、中共海淀区委宣传部、海淀区精神文明建设委员会办公室等单位的协助下,元源书院爱国主义教育基地启动了“两弹一星与海淀”的全区29个文明实践中心巡展活动。同时,基地还开发了“两弹一星”与四个自信、“两弹一星与科技创新”等系列教育课程,受到了各界的高度认可。

“两弹一星当时的情况跟我们今天我们国家现在面临的卡脖子是一样的,只是形式不一样,本质是一样的。今天我们虽然现在富裕了,我们的基础科学、我们的芯片、当时的北斗没有出来的时候,我们全部都是用国外的。所以我们今天,为什么想在海淀区在各个街道,能够去把两弹一星的这种精神根植在海淀,现在的年轻人的心理,告诉他们作为一个知识分子,作为一个读书人,你们应该有什么?有社会责任感。

钱学森的儿子钱永刚教授就一直在讲,说什么叫热爱祖国?钱学森他们是怎么样有这种家国情怀,那是因为咱们中国在传统文化里面一直对知识分子的要求是什么?穷则独善其身,达则兼济天下,这个达是什么?学而优则仕,为什么仕?当时的仕不是升官发财,当时的事就是我有本事我能够为老百姓多做点贡献,多做主,先天下之忧而忧,后天下之乐而乐,天下兴亡,匹夫有责,这个才是我们的知识分子应该有的担当。所以我在这个宣传部的这个大力的支持下,我们就开始在海淀区的各个现在街道,组织一些中青年的这些干部他们来去了解。我们重点的针对于首先先给大家普及,让大家知道两弹一星跟海淀到底有什么样的渊源,这十几个单位都在哪里,在海淀发生了什么样的惊天动地,但又不为人知的这些故事。所以呢巡回展我们主要是以讲这些单位。第二个,呢就是我们针对于在这个展览的过程中,我们的讲解分成几部分,就是讲故事是一部分对吧?那针对于青年干部,我们可能就会增加一些我们的这个内容,比如说两弹一星与决策科学。

我们结合专家积极的在推动建立一个两弹一星,在海淀的展览馆。现在作为撰稿人,这个是我们这么多年结合那么多的专家,共同努力的一个成果,它的范围比我们的能够更大一点,能够把它推向社会,让更多的人去了解海淀,也让海淀的这一些精英能够知道,就像刚才我说的,精英的责任是社会责任。另外一方面,我们也希望全社会能够关注两弹一星,以及在两弹一星过程中付出努力的这些无名英雄,让以后有更多的人能够去为我们的民族,我们有能力了去为这个世界贡献出我们的力量。”