高宁,90后文物修复师,2012年开始从事文物修复实践,2018年来到清华大学艺术博物馆,主要从事藏品保管与文物保护修复工作。迄今为止,高宁业已完成上百件文物的修复工作,书画类文物年代较久远的,唐代和宋代都经手过,修复过的青铜类器物,最早可追溯到战汉时期。

高宁,90后文物修复师,2012年开始从事文物修复实践,2018年来到清华大学艺术博物馆,主要从事藏品保管与文物保护修复工作。

迄今为止,高宁业已完成上百件文物的修复工作,书画类文物年代较久远的,唐代和宋代都经手过,修复过的青铜类器物,最早可追溯到战汉时期。

是匠心,更是平常心

书画修复是文物修复中较难的一个门类,也是高宁最先入手学习的修复领域。高宁的师父,是被称为“书画修复国手”的冯鹏生先生,曾主持修复过许多重要作品,如辽宁省博物馆藏唐代《万岁通天帖》、应县木塔藏辽代《契丹藏》、人民大会堂藏《江山如此多娇》等诸多美术史教科书上的作品。文物修复业内有着传统拜师学艺的模式,高宁上学时跟着老师学习,毕业多年之后每周仍会抽出时间去师父家中请教,尽管师父已经八十高龄,师徒仍然时常通话聊聊专业上的事情。

师徒交流

因为行业的特殊性,前期需要巨大的时间和精力投入,“要学很久才能出师”,很多人“坐不住”,故而这一行在当时学习的人很少,直到现在真正能够独立从事修复工作的人也并不太多。高中时期,绝大多数人对自己未来发展方向尚不明晰,许多人更是没有听说过文物修复这一专业,高宁自从高二时在一篇语文阅读理解中“邂逅”了冯鹏生先生,从此决定“走上不归路”——考上中央美术学院,学习文物修复。

后来高宁如愿来到了美院,却“傻眼了”,老师年逾七十,已不再从事教学工作。偶然机会高宁认识了师姐,师姐了解后便带着他去工作室“玩”,高宁常在帮忙擦案子、洗工具的同时,看老师如何将古画“化腐朽为神奇”。这一做就是三年,老师见他挺上心,便收他做了小徒弟,这一学便是十余年。笔者在采访时,恰遇师徒通话沟通修复方案。

师徒交流

考虑价值而非价格

高宁回忆修复第一件作品时的场景,“当时无知,就觉得是一件不错的作品”,当他修复完成之后,老师才告知其作者。“如果事先知道了这是谁的作品,当时的我可能就不敢修了。”后来随着技艺日渐提高,高宁表示作品本身的价值并不会过多影响到修复水平的发挥,“对于修复的对象,更多考虑的是它的价值而非价格”,作品的价值则体现在能不能说明历史问题,画工的水平如何,对同时代的人或后世的影响上。

高宁在修复室工作

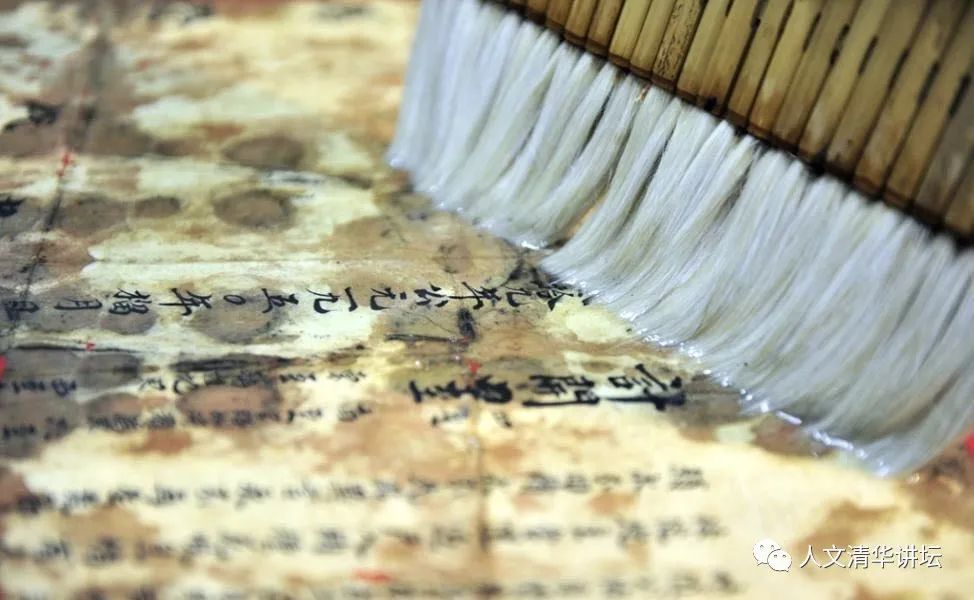

高宁在现场为我们演示了书画修复的几个基础而关键的环节,包括整理画心、清洗、揭裱、补缺等。

修复不同材质的书画作品,需要根据不同环节、不同材质调制合适的浆糊做黏合剂,这个过程更多是依靠经验。

整理画心环节,画心本身脆弱,用稀薄绢衬着画心能够起到临时保护作用,“就像是给画上了一个担架。”古迹书画经过多年的熏染或者保存不当,难免会有尘污杂垢,这就需要对画面进行清洗。清洗画面时,画心容易破碎,要根据破损程度和材质确定清洗方法,可以使用毛笔、排笔、毛巾、水槽等,特别要注意把控水温和力度,这就是手头功夫了。

揭裱,即揭去画心背面的背纸与托纸。托纸与画心直接粘连,起着保护画心的作用,所以有“命纸”之称,“揭”的基本原则是在不损伤原作形象、画意的基础上,干净地揭去旧纸。古人云,“书画性命,全关乎揭”,这道工序是整个修复工作中最重要的环节。

补缺,是根据画心质地来选配粘补材料,古代书画作品数百年来,难免会有破损,那么在整个修复过程当中,“补缺”这个环节就相当于女娲炼石补天一样,非常重要。“像这种环节就需要特别小心谨慎,战战兢兢,如履薄冰,否则稍不留神就可能对作品造成二次损伤。”

文物修复这一行也有公认的评价标准,如真实性、可逆性、可识别性、最小干预原则等。可逆性指的是现在使用的修复材料和手法,都是可还原可逆的;可识别性则是博物馆级修复要求下,需要做到远观一致,近看有别,既要将修复的历史痕迹保留下来,供研究参用,同时要在最大程度上保留观感;最小干预原则,是有些地方能不动就不动,能少刮就少刮。修复成品表面平整,触感舒软适中,整体不过于厚重。

高宁在修复室工作

尽管科技迅速发展,文物修复更多需要靠传统的技艺,相关仪器只能起到辅助性的检测作用,通过检测数据帮助修复师做出判断。修复文物的时长取决于文物本体的大小和病害程度,短则几天,长则几年。除了上手的基础技艺的操作,理论方面还需要扎实的美术史知识体系和较高的审美素养。

这么多年,越做越胆小了

在清华艺博修复室的案角摆放着许多大小不一的刷子、金属工具和一块石头。高宁表示这套工具跟了他许多年,有一块使用了十年的砑石是高宁在南京偶得,平整光滑,手感舒适,裱完之后用来砑画最适合不过。

文物修复的学习是一个“需要熬”的过程,也离不开天赋和努力的加持。修复师需要很多精力去练习、去钻研、去尝试新的技法来解决不同的问题,需要修复大量作品才能慢慢积累经验,才能在面对不同文物病害问题时,准确合理的拿出最得当的解决方案,这是素养的体现,也是经验的体验。另外还需要一点天赋,手的灵巧度和钻研探索精神,对于不同的文物病害问题,反复的进行实验比对,总结出合适的方案方法。

“从初学到现在十余年的时间,这其实是一个自己越来越胆小的过程。”高宁认为,面对越多文物,会知道自己越多的不足,在修复每一件作品的时候,都会胆战心惊,生怕因为自己的疏忽对文物造成二次损伤。1%的光鲜背后,是99%的“冷板凳”,比如有的步骤可能需要三五天才能完成,而外人却看不出这个步骤完成之后的画作有什么区别,但这些过程都是不能省略的。

高宁在修复室工作

每天都在与“无价之宝”打交道,高宁认为这更像是一场对话。“古人曾经触摸过、使用过、书写绘画过的作品,现在就摆在我们面前,我将用我的手延续它的生命。”而作为一名文物修复师,修复的过程也是与前辈修复师对话的过程,通过观察前辈留下的修复痕迹,也能够进行跨时空的沟通学习。

高宁在修复室工作

文物修复还是一个特别适合“社恐”的工作,高宁坦言“我自己是很享受这个过程的。”在这些古代文物前一坐就是一天,“日寻幽径不知疲”,在与古人漫长的对话中,时间从刻刀和镊子间倏地就溜走了。

转自:清华大学艺术博物馆