在行动计划引领下,北京文博机构和高校携手并进,共同肩负起保护文物的历史责任,充分发挥高校学科特色,积极推动大学生实践团参与到历史文物保护工作中来,在北京历史名城保护实践中滋养心灵、涵养情怀、蓄养文化,以青春之我、奋斗之我,为古都保护、为文化传承谱写新的华章。

北京市考古研究院与北京建筑大学测绘学院师生合作的“万宁重现旧时景 数字架桥连古今”实践活动,是2024年“‘京’彩文化 青春绽放”行动计划“古都行”中的重要组成部分。在行动计划引领下,北京文博机构和高校携手并进,共同肩负起保护文物的历史责任,充分发挥高校学科特色,积极推动大学生实践团参与到历史文物保护工作中来,在北京历史名城保护实践中滋养心灵、涵养情怀、蓄养文化,以青春之我、奋斗之我,为古都保护、为文化传承谱写新的华章。

万宁沧桑 “京”彩连线

万宁桥,这座静卧于北京中轴线与通惠河玉河交汇处的古桥,始建于元代,是北京中轴线上最古老的桥梁,也是元大都、明清与当代北京城中轴线叠压关系的重要物证。700多年来,它不仅是连接京城南北的交通要道,更是一座承载着历史记忆、民族精神的文化地标。万宁桥有“北京中轴线第一桥”之称,它是大运河与中轴线交汇的地方,是大运河世界遗产点,也是中轴线世界遗产点。然而,岁月的流逝在这座古桥上刻下了难以磨灭的印记,桥栏望板风化日益严重,镇水石兽也饱经风霜,局部已面目全非。这座饱经沧桑的古桥,亟需悉心呵护。

万宁桥全景图

今年夏天,由北京市委宣传部、市委教育工委主办,北京市文物局指导,北京市考古研究院与北京建筑大学测绘学院合作的“万宁重现旧时景 数字架桥连古今”实践活动正式启动。该活动旨在运用现代数字技术,对万宁桥进行全面系统的数字化保护,最大限度地延续这一宝贵文化遗产。

精准保护 数据架桥

在北京市考古研究院的专业老师指导下,北京建筑大学测绘学院师生团队先后两次深入万宁桥开展数据采集工作。第一批次9位研究生利用三维激光扫描仪、手持SLAM扫描仪、数码相机等先进设备,以毫米级精度对桥体各部位进行了全方位扫描,获取了大量高清影像。大家通过使用光泽度仪、色差仪、含水率仪、里氏硬度计等仪器,对桥体和镇水兽表面的病害及物理性能进行了系统测量和分析,为文物的针对性保护提供了科学依据。

第二批次十几名同学再次来到万宁桥,对前期工作进行补充和完善。他们合理分工,有序开展各项工作,通过三维激光扫描、影像采集、含水率测量、硬度测定、光泽度和色差分析、显微镜观察等手段,获取了万宁桥更加全面、系统、精准的数据信息。这为后续万宁桥的部件化表达,分析不同时期的历史状态,研究其病害成因、制定科学保护方案奠定了坚实基础。

北建大学子实地采集万宁桥数据

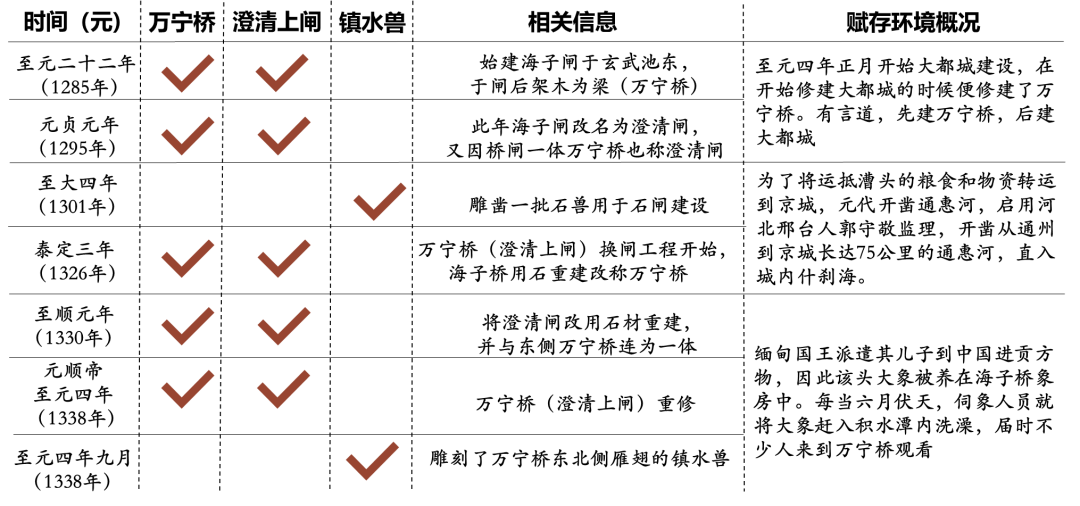

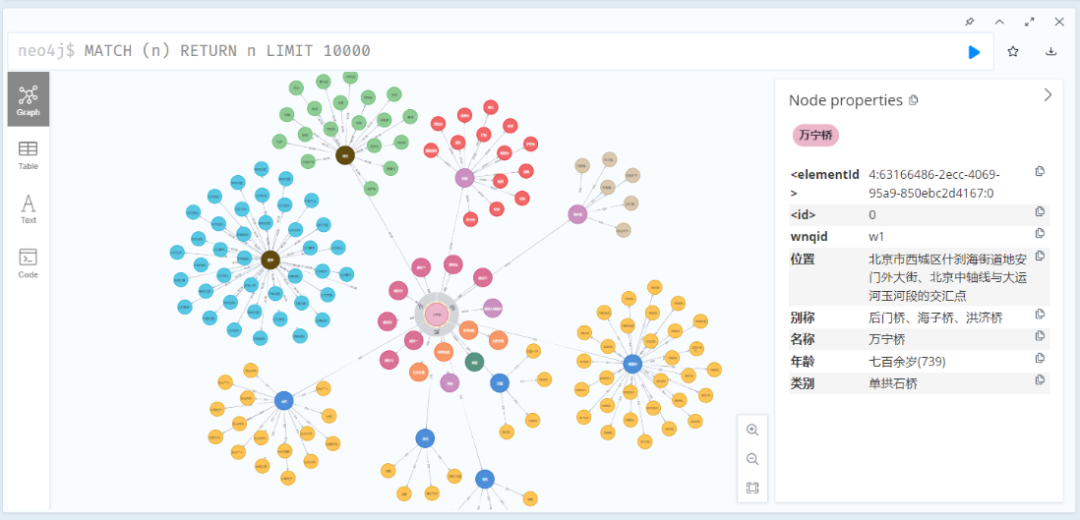

实践团已完成对万宁桥历史沿革的梳理,通过广泛搜集文献资料,整理出万宁桥从元代建造至今的重要历史事件。同时,对桥体的各个组成部件如栏板、望柱、镇水兽等进行了系统分类。为直观展示这些信息,团队构建了万宁桥知识图谱,目前已整理25条万宁桥本体及镇水兽重大历史事件,按照元、明、清、民国及新中国成立后进行排列,制作成时间线知识图谱,利用可视化的方式呈现万宁桥的历史脉络与构件特征。

万宁桥部分历史事件整理

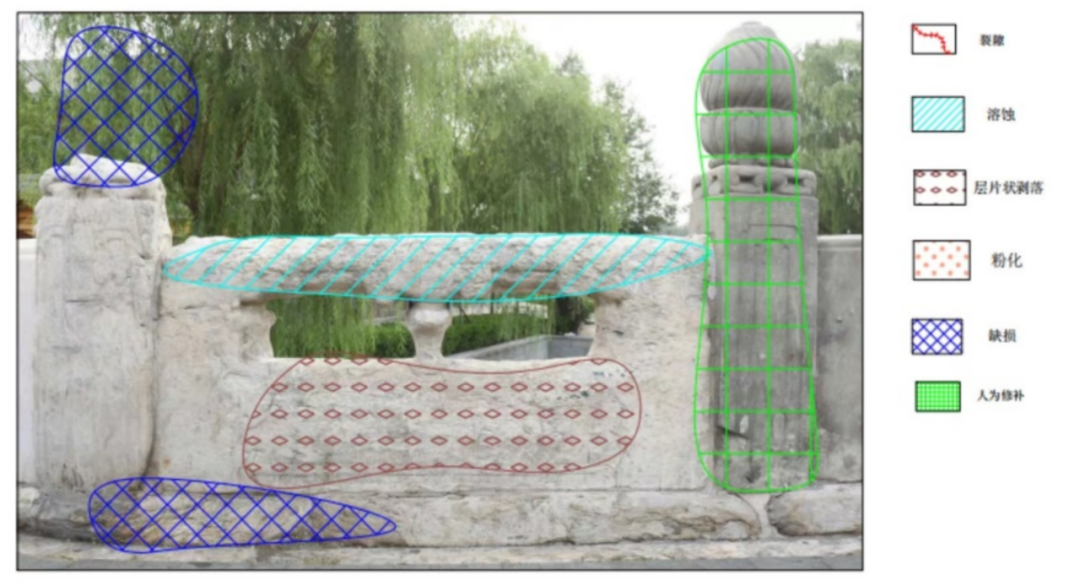

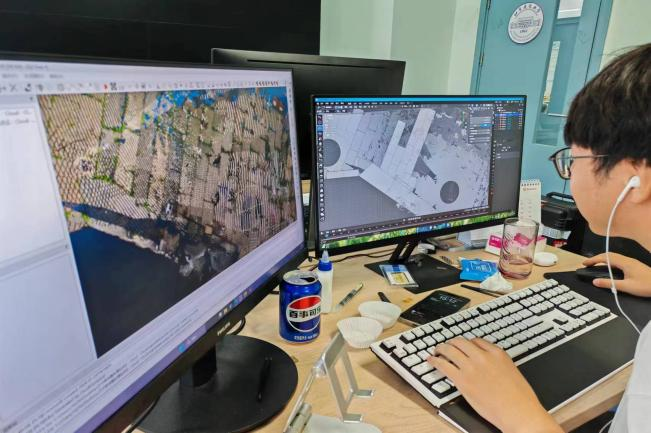

在病害标注方面,通过对采集的高清影像数据进行分析,发现万宁桥保存状况最差、风化最为严重、维修次数最多的构件就是桥体的栏杆和地袱覆盖部分,其汉白玉栏杆也已经风化掉大部分,造成表面纹饰模糊、栏板雕刻造型风化消失、表面裂隙、溶蚀及污染物覆盖等问题。确定出万宁桥的病害主要包括:水锈结壳、溶蚀、裂隙、人为污染、不当修复、层片状剥落,目前完成了部分栏板和镇水兽表面病害的标注与统计工作。这些工作为后续制定有针对性的保护措施提供了依据。在三维建模方面,团队利用前两次激光扫描获取的点云数据,通过Blender软件进行数字化重建,目前已经完成了部分栏板和地砖的高精度三维模型构建。这些工作为全面记录万宁桥的现状,分析其历史变迁奠定了坚实基础,也标志着万宁桥数字化保护工作取得了阶段性成果。

东侧风化汉白玉栏板病害标注图

万宁桥知识图谱展示

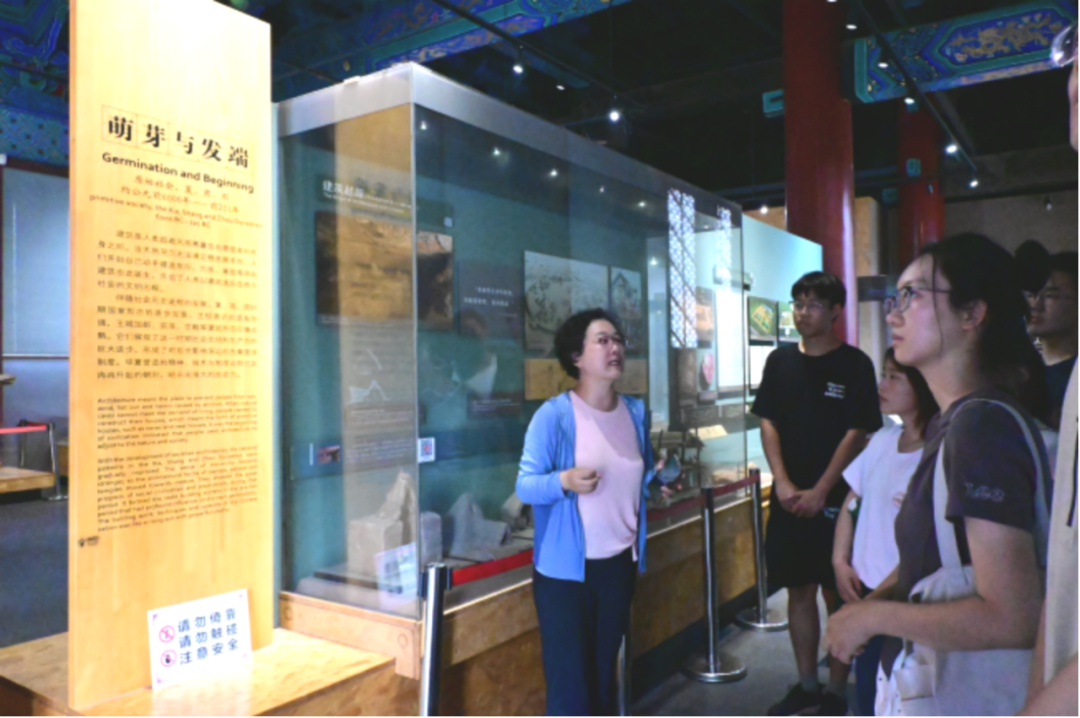

为了拓展视野,实践团师生还先后走访了首都博物馆和北京古代建筑博物馆。

在首都博物馆,实践团参观了“辉煌中轴”展览。展览全面展示了北京中轴线的前世今生,师生们通过欣赏珍贵的历史文物、图片和模型,深入了解中轴线的发展历程和保护现状,加深对申遗工作重要性的认识。

在北京古代建筑博物馆,实践团认真学习了中国古代建筑史陈列。通过系统了解从原始社会到明清时期中国古代建筑的发展脉络,师生们对中国古建筑的发展历程、结构形式、营造技艺有了更全面的认知,为做好万宁桥的保护工作奠定了坚实的理论基础。

数据建模图(左)

在专家带领下

参观学习古代建筑(右)

青春绽放 成效显著

此次活动有许多测绘专业的学生参与其中,他们在北京市考古研究院专家指导下,学习和实操考古调查的方法,无疑是一次视野拓展和经验积累的宝贵经历。北京建筑大学测绘学院2022级建筑遗产保护专业研究生刘欣阳表示,“通过实践,我深切体会到文物保护是一项系统工程,需要多学科协同攻关。我们需要不断学习,带着问题思考,与时俱进,运用现代科技手段解决保护中的难题,延缓文物老化的脚步”。北京建筑大学测绘学院2020级测绘工程专业本科生郭梓钰感慨,“参与北京市中轴线上万宁桥的数据采集以及病害监测的工作,是一次非常有意义的实践活动。通过实践不仅将所学的传统技术应用于实际,更是对文化遗产保护事业的身体力行。本次活动更坚定了我对文化遗产保护方向的研究,在今后的日子里,我将继续努力学习,讲好文物故事,为传承和弘扬中华优秀传统文化贡献自己的力量”。

北京市考古研究院研究馆员张涛表示,“很荣幸能够作为行动计划的项目导师,带领学生亲身参与文化遗产监测工作,也借此机会把中华优秀传统文化和文化遗产保护理念向更广泛的人群传播,让更多的青年参与到文化遗产保护中来”。

北京建筑大学测绘学院副院长侯妙乐表示,“跟着同学们走出校园参加社会实践,感觉自己也再度‘年轻’起来,‘青春’再一次绽放。能够带领学生将时空数据的采集、处理同文化遗产保护传承需求结合起来,借助虚拟复原讲好文化遗产的故事,更加觉得自己从事的专业和科研工作意义重大、使命光荣”。

北京市考古研究院院长郭京宁表示,“文物数字化大有所为,文保大模型、虚拟考古等先进技术的运用是留住城市记忆的重要途径之一。希望建筑大学专家老师和同学们发挥专业专长,深入参与到这次活动中来,为北京文物保护贡献力量,共同让七百多年的万宁桥在数字复原技术下焕发出时代的光彩”。

北京建筑大学党委常委、宣传部部长魏楚元表示,“北京建筑大学作为历史文物保护领域的‘主力军’,在历史文物保护领域有着丰富经验,要充分利用‘京彩文化’这个平台和学校自身优势,教育引导学生进一步提高政治站位,强化思想认识,积极参与到历史文物保护实际工作中来,在这些实践活动中,增强历史自信和文化自信”。

实践团将充分发挥测绘专业优势,基于知识图谱所整理的知识,继续完善数字模型,以便将来让公众能够更直观地感受不同历史时期万宁桥的风貌变迁;同时,针对数据分析发现的病害问题,提出科学的保护方案。

汇报交流(左)

专家、师生座谈研讨(右)

“万宁重现旧时景 数字架桥连古今”活动是北京市考古研究院、北京建筑大学测绘学院践行“古都保护与数字再现”战略,服务北京中轴线世界文化遗产保护的具体行动。作为多年来服务首都文物保护事业的“主力军”,双方将以此为契机,带领更多青年学子走近历史遗存,用创新思维和前沿技术为文物“智能增值”,用责任与担当守护历史文脉。

来源:行动计划工作专班