10月31日,爱因斯坦探针卫星(“天关”卫星)在轨交付仪式暨成果发布会在中国科学院国家空间科学中心举行,卫星正式在轨交付给中国科学院国家天文台使用。

(记者 崔倩)10月31日,爱因斯坦探针卫星(“天关”卫星)在轨交付仪式暨成果发布会在中国科学院国家空间科学中心举行,卫星正式在轨交付给中国科学院国家天文台使用。

现场,卫星首席科学家、中国科学院国家天文台研究员袁为民发布了卫星在轨取得的首批科学成果,并对“天关”卫星的命名进行了释义。袁为民表示,早在汉代的时候,我国古代的天文学家就开始了宇宙的暂线天体观测。在公元1054年的宋朝观测到了一个非常著名的超新星爆发,把它命名为“天关客星”。这个超新星后来就演化成了我们现在看到的超新星遗迹“蟹状星云”。以中国古代天文学家对世界天文学做出的重要贡献来命名这颗卫星,是对中华文化和科学贡献的传承。

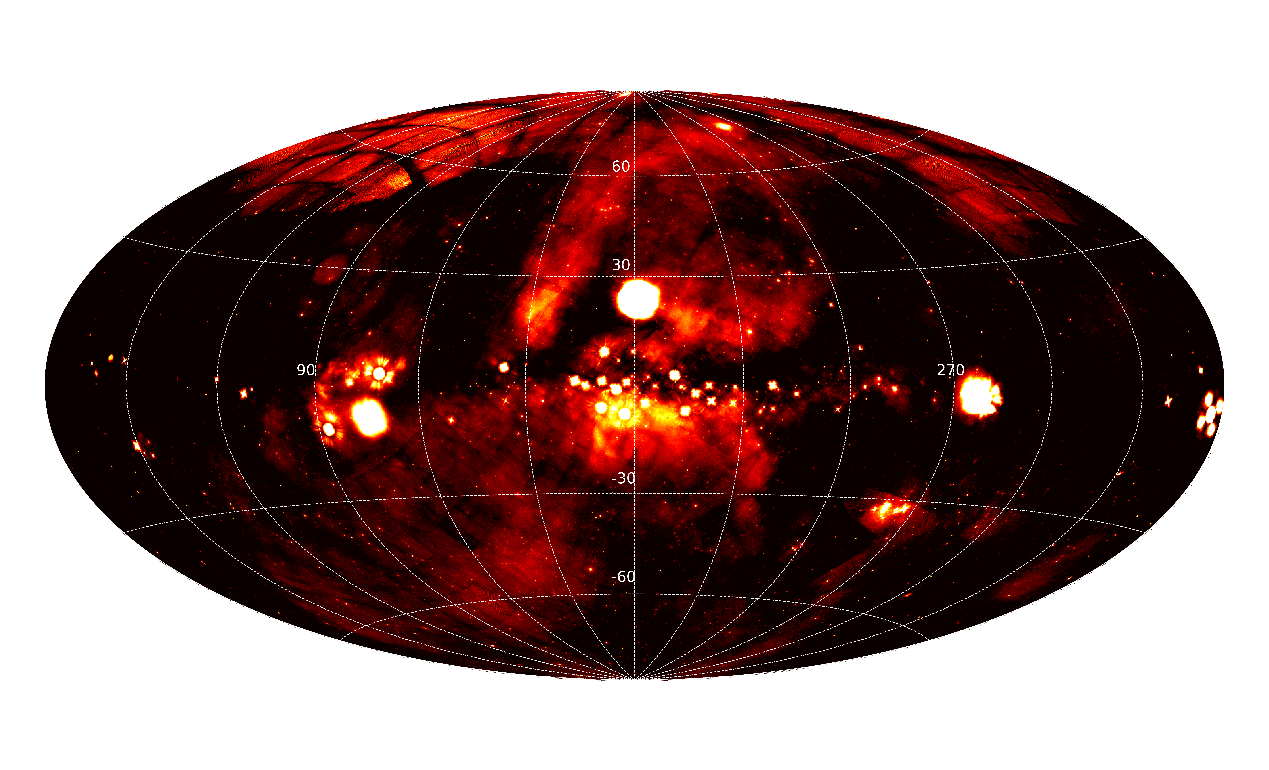

自2024年1月9日成功发射以来,“天关”卫星以其卓越的X射线探测能力,探测到多种类型的暂现天体,并捕捉到几例可能的新类型暂现源,成功获取了由中国自主研制设备观测到的首张全天X射线天图,标志着X射线时域天文领域进入了新的时代。

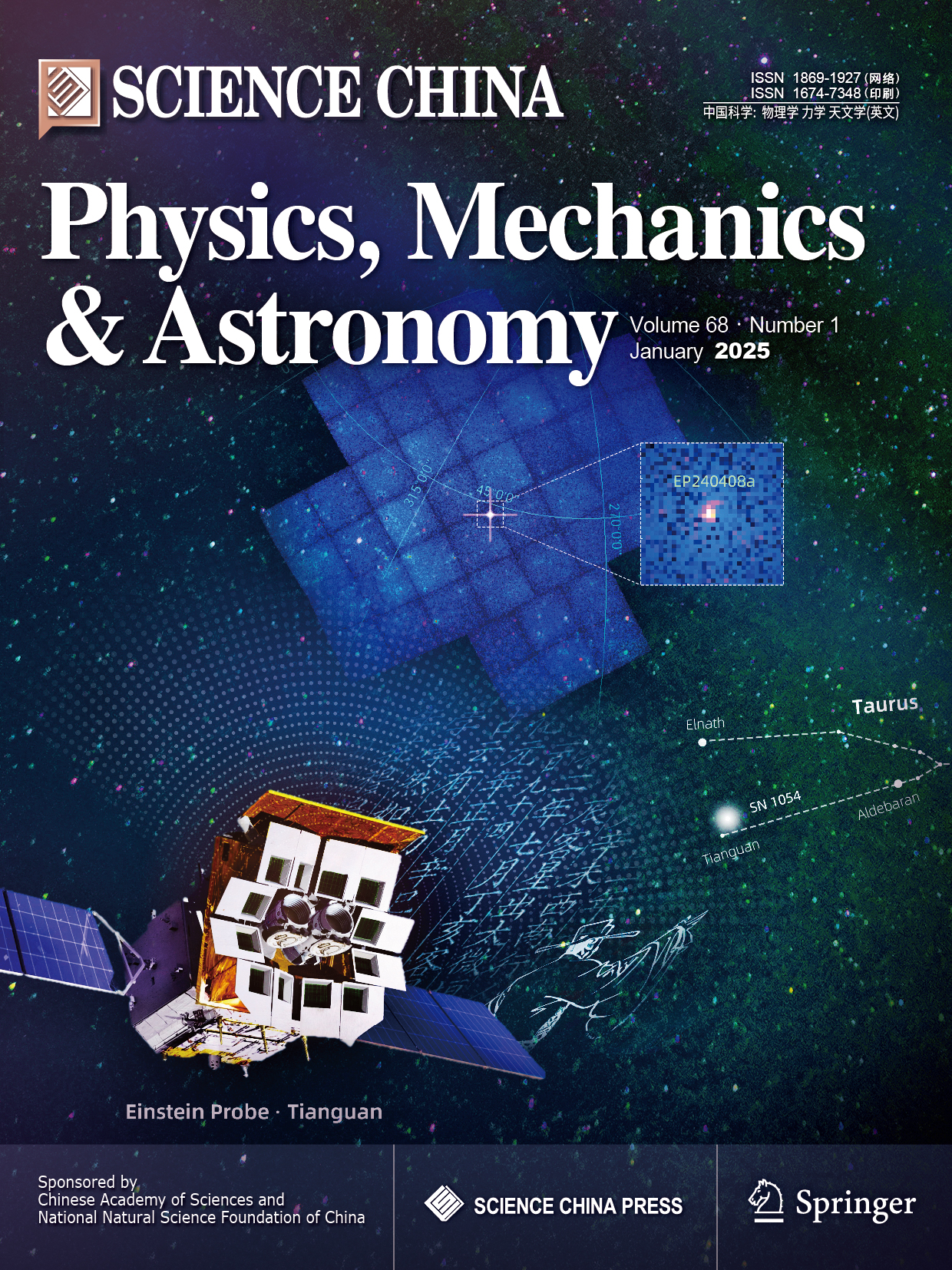

2024年4月8日,“天关”发现一例暂现天体EP240408a,并记录了其X射线的一次剧烈爆发。此次爆发的亮度增强了300倍,持续了仅12秒。随后,该X射线天体在大约10天后消失。此类中等时标的暂现源,在以往的观测中很少出现。该天体的光谱和时变特征与目前已知的天体类型均不完全一致,表明它可能属于一种前所未知的暂现天体类别。这一发现对于拓展我们对宇宙暂现天体族群的认识以及理解极端物理过程具有重要的科学价值。该成果作为“天关”团队首篇正式发表的科学论文,于北京时间10月30日在《中国科学:物理学 力学 天文学》(SCIENCE CHINA Physics, Mechanics & Astronomy)期刊在线发表。

“天关”卫星首席科学家,国家天文台研究员袁为民表示:“EP240408a的发现可能预示着一类全新的暂现源类型。其辐射集中在X射线,且较为暗弱,持续时间只有10 天左右,很难被其他X射线和其他波段的望远镜探测到。‘天关’卫星早期的这些发现表明,我们之前所认识的暂现天体可能只是冰山一角。这些发现对于我们研究宇宙中的极端天体及其物理过程的多样性具有重要意义。我们将这一创新成果发表在中国的期刊上,也更加彰显了在人类探索宇宙征程中的中国贡献。”