穿越历史烟云,回眸百年光辉,具有光荣革命传统的北大红楼,在波澜壮阔的历史进程中见证中华民族的伟大觉醒,开创旧邦新命的重焕荣光。

一百多年前,红楼在北京沙滩汉花园空地上拔地而起、雄视四方,以鲜明的西洋古典风格与周边中国传统建筑群遥相呼应。在风雨如磐、内忧外患的年代,中国先进知识分子汇聚于此,放眼世界潮流,探索复兴之路,解放思想,革故鼎新,传播新知,奠基学术,引领时代风尚,逐步凝聚成爱国、进步、民主、科学的五四精神,也开启了中国革命的新征程。北大红楼成为新文化运动的中心、五四运动的策源地,率先树起了马克思主义的大旗,成为中国共产党的重要孕育地,亲历中国迈向现代化的宏阔进程。

穿越历史烟云,回眸百年光辉,具有光荣革命传统的北大红楼,在波澜壮阔的历史进程中见证中华民族的伟大觉醒,开创旧邦新命的重焕荣光。

近日,由北京鲁迅博物馆(北京新文化运动纪念馆)、中国共产党早期北京革命活动纪念馆和国家文物局机关服务中心联合主办的“百年红楼历史文化展”在北大红楼四层东侧展厅开展。展览共分为红楼前世今生、新思潮新文化、传承保护利用三部分,采用实物与图文、多媒体相结合的方式,充分利用多元展示手段,生动诠释百年红楼所承载的新文化运动史、建党史、建筑史、学术史和文物保护史,突出呈现北大红楼的筹建过程及建筑规模、考古学发端的学术奠基成就和新中国成立以后党和政府对北大红楼的保护与利用。

第一部分 红楼前世今生

第二部分新思潮新文化

第三部分传承保护利用

2018年,在北大红楼建成百年之际,北京鲁迅博物馆(北京新文化运动纪念馆)曾经举办百年红楼展,此次“百年红楼历史文化展”是重装升级后的新展览,更是亮点纷呈。

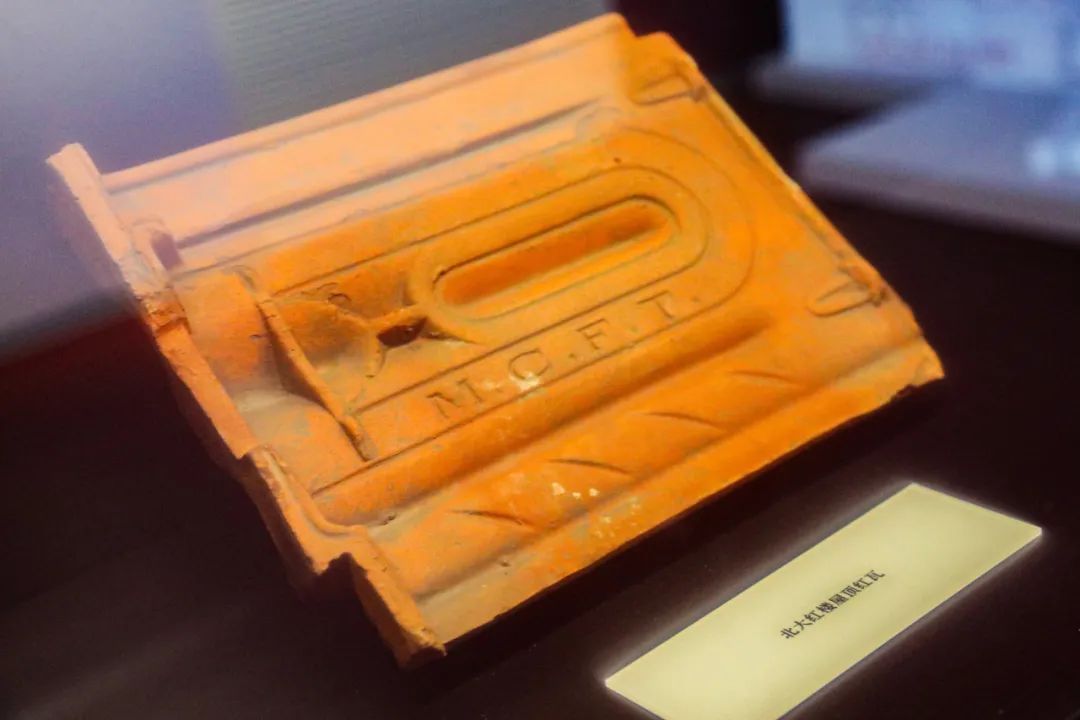

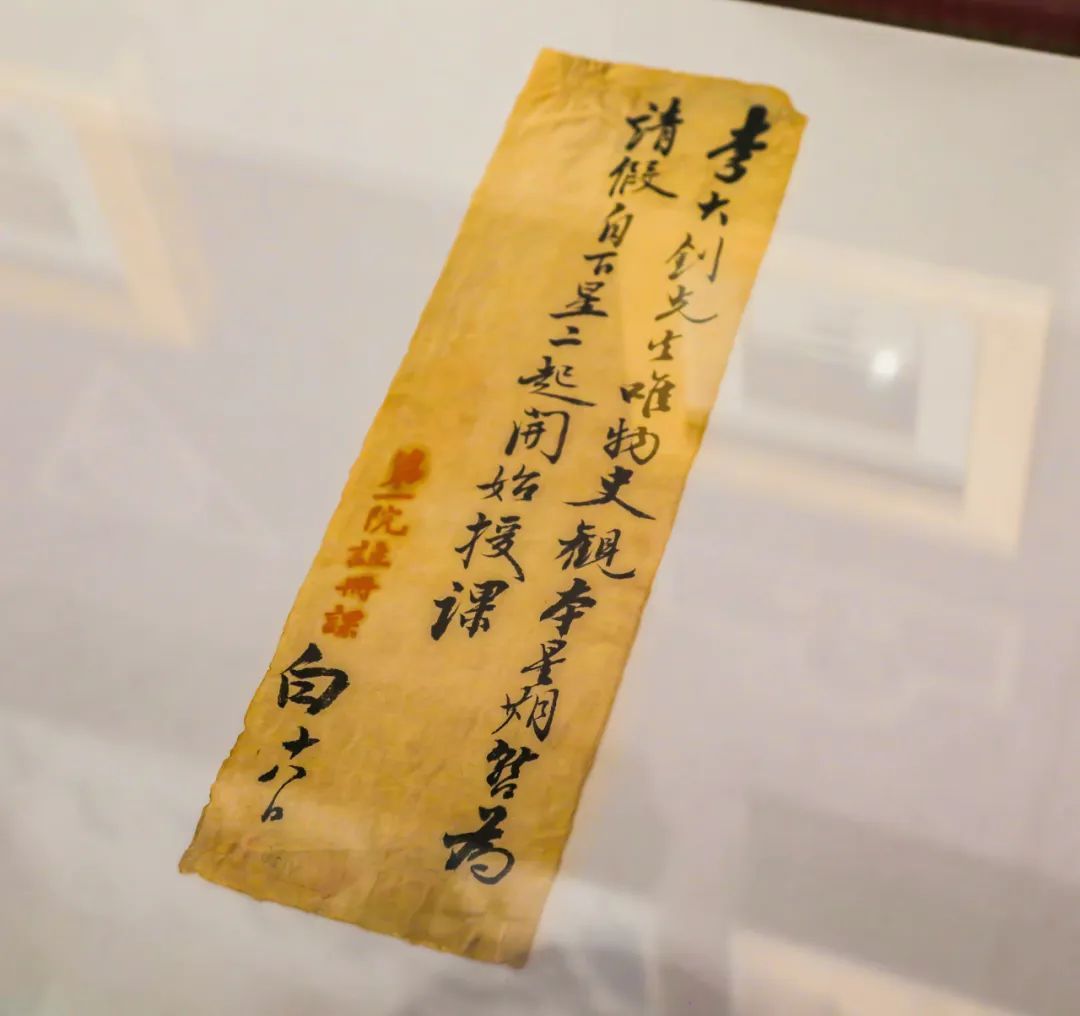

亮点一:充分挖掘史料,打捞历史细节,特别展出了红楼维修替换下来的屋顶红瓦、老北大徽章、李大钊暂停唯物史观课的便条等珍贵文物文献。

文物展示

北大红楼屋顶红瓦

北大学生佩戴的校徽

抗日战争胜利后,北京大学自昆明返平复校。这是北大复校后学生佩戴的校徽。

1920年7月,李大钊受聘为北京大学教授。他在北大及各高校讲授“唯物史观”“社会主义与社会运动”“工人运动”“女权运动史”等课程,通过大学讲坛宣传马克思主义。马克思主义以其高度的科学性和革命性逐渐吸引着越来越多的进步青年,北大红楼成为研究、宣传马克思主义的主要阵地。这是北京大学第一院注册课关于李大钊的唯物史观课暂停一次便条。

亮点二:发挥数字赋能,拓展展陈形式和内容,运用三维数字建模技术,再现北大红楼的修建过程以及建筑内部扶手、台阶、砖瓦等构造环节。多媒体互动屏内,容纳了20世纪二三十年代十余册北京大学同学录高清扫描图,百年前在红楼工作学习的师生们风华正茂的标准照和课外活动的丰富场景历历再现。

多媒体互动展示

多媒体互动屏:

北京大学历届同学录高清扫描图

亮点三:复原文化场景,营造历史氛围,将曾经在红楼四层办公的北京大学研究所国学门设置在展线中,观众可以通过“给先生们打个电话”的互动方式,重听百余年前国学门导师的谆谆教诲,也能从滑轨屏上动态查看发轫于此的中国考古学最初成果。人工智能照片屏,则让大量表现新文化社团、体育运动的老照片“动起来”,代入观众视域融合,不知不觉间走进历史的景深处。

多媒体互动展示

“给先生们打个电话”的互动区

展示中国考古学最初成果的滑轨屏

“百年红楼历史文化展”的重整行装再出发,以熔铸古今、汇通中西的红楼建筑本身为历史主角,讲述百年沧桑巨变,使观众真切感受五四精神的烛照和民族复兴史的殷殷嘱托,倾听一个世纪的风声雨声读书声汇成排山倒海的历史伟力,激励我们奋发新时代,赓续历史文脉,谱写当代华章。

展厅展示

观众有话说

参观完展览的王先生这样说:“展览见证了北大的百年风雨,见证了新文化运动、五四运动等重大历史事件,承载了无数先辈的奋斗与牺牲。漫步其间,仿佛穿越时空,与历史对话,亲身感受到那段光辉岁月。革命先辈们的精神永垂不朽,激励我珍惜当下。”

图片来源:京华丹心(转载请注明出处)

文字来源:京华丹心编辑探馆、“北京鲁迅博物馆”微信公众号